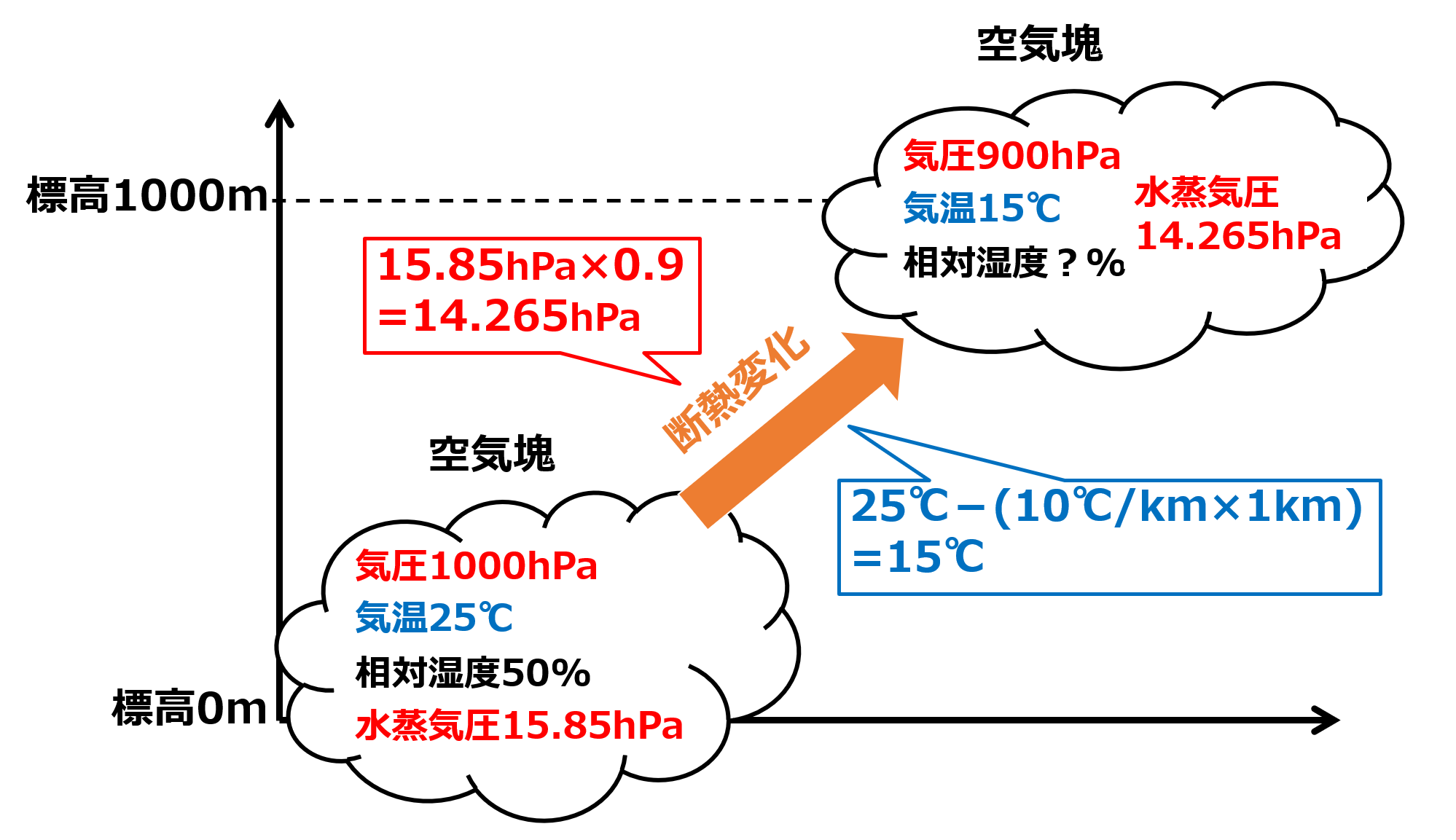

問題の情報を図にまとめると以下のようになります。

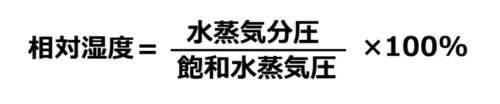

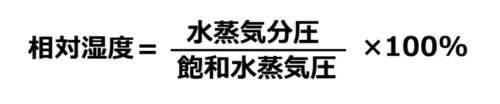

相対湿度は「ある空気に含まれる水蒸気の割合」です。

空気は温度によって含むことのできる水蒸気量が決まっていて、含むことのできる水蒸気量の最大が「飽和水蒸気量」です。

また、水蒸気量ではなく水蒸気圧の割合に置き換えることもできます。

つまり、 と表されます。

と表されます。

問題の表から、温度ごとの飽和水蒸気圧がわかるので、持ち上げた後の空気塊の温度と水蒸気圧を算出すれば答えを導くことができます。

まずは持ち上げる前の水蒸気圧を求めましょう。

空気塊の相対湿度は50%なので、含むことのできる水蒸気(=飽和水蒸気)の半分の水蒸気が含まれています。

問題の表より、気温25℃の飽和水蒸気圧は31.7hPaなので、持ち上げる前の水蒸気圧は以下のように計算できます。

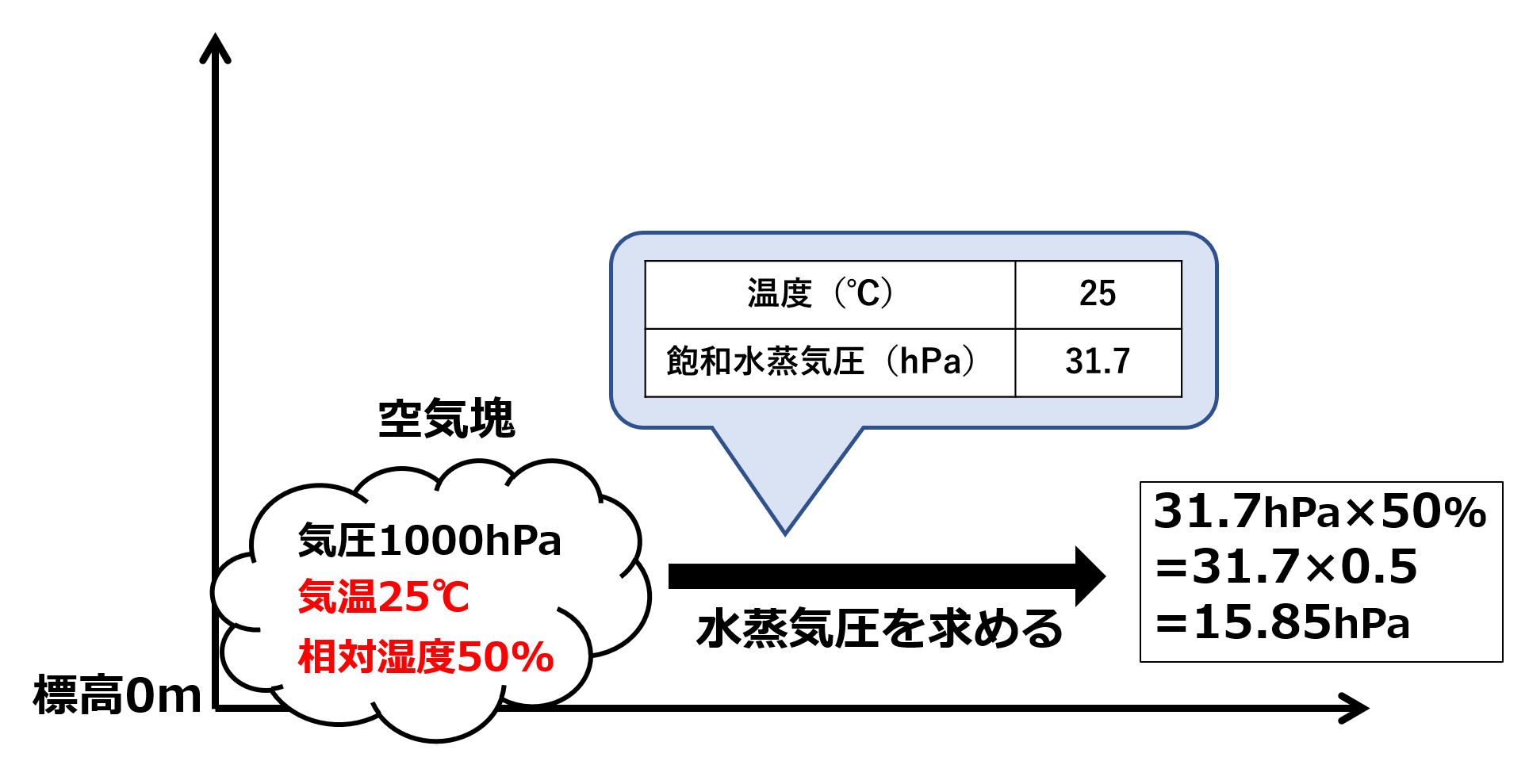

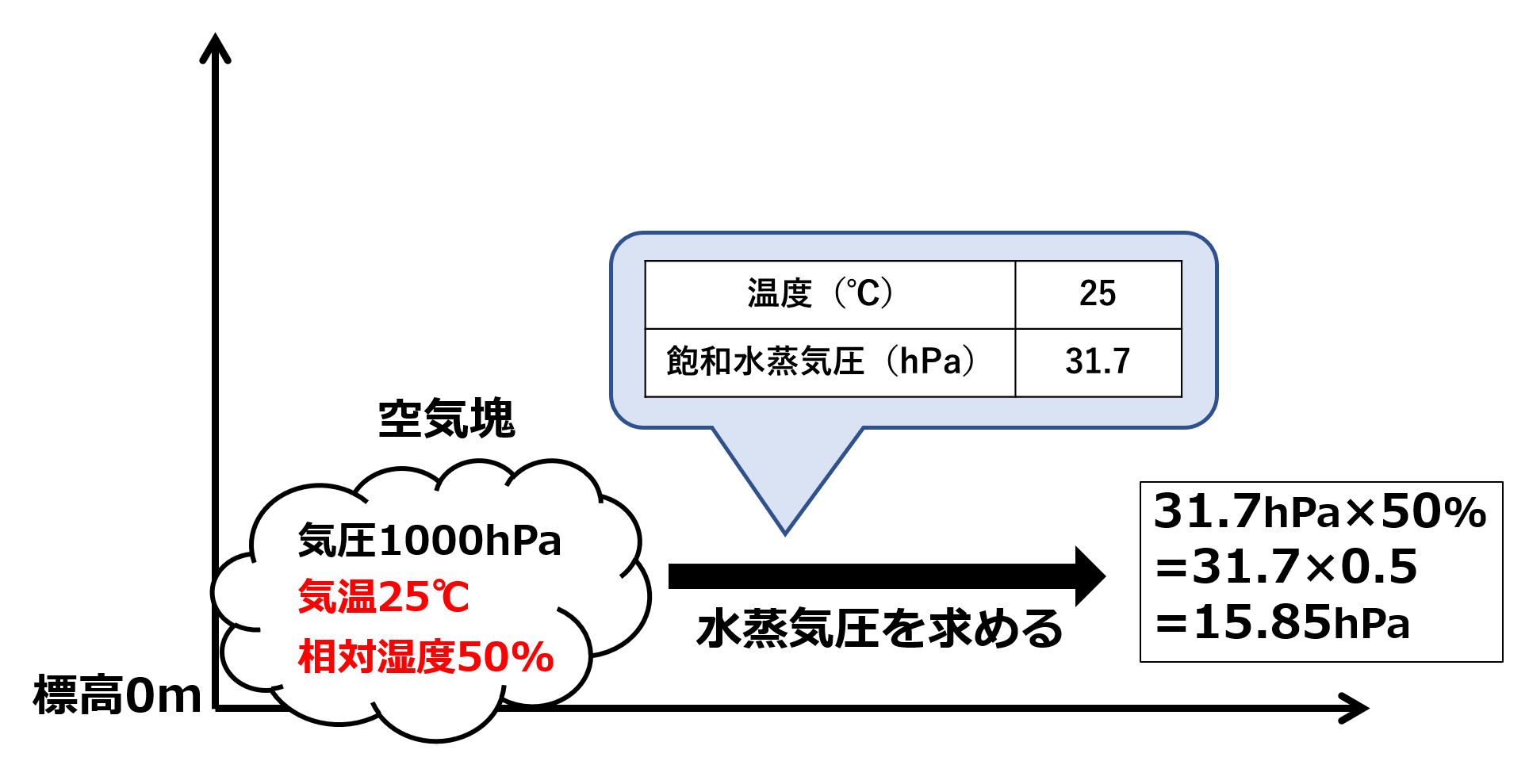

次に空気塊を持ち上げます。

空気塊を持ち上げるとき、空気が未飽和なら乾燥断熱変化、空気が飽和していれば湿潤断熱変化で温度が変化します。

空気が飽和すると水蒸気の凝結がはじまり、雲が発生したり雨が降ったりしますが、今回の問題文には「飽和に達した」や「雲ができた」等の記載がないため、空気は未飽和で変化します。

そのため乾燥断熱減率を使って気温を計算します。

計算すると、持ち上げた後の空気塊の温度は15℃です。

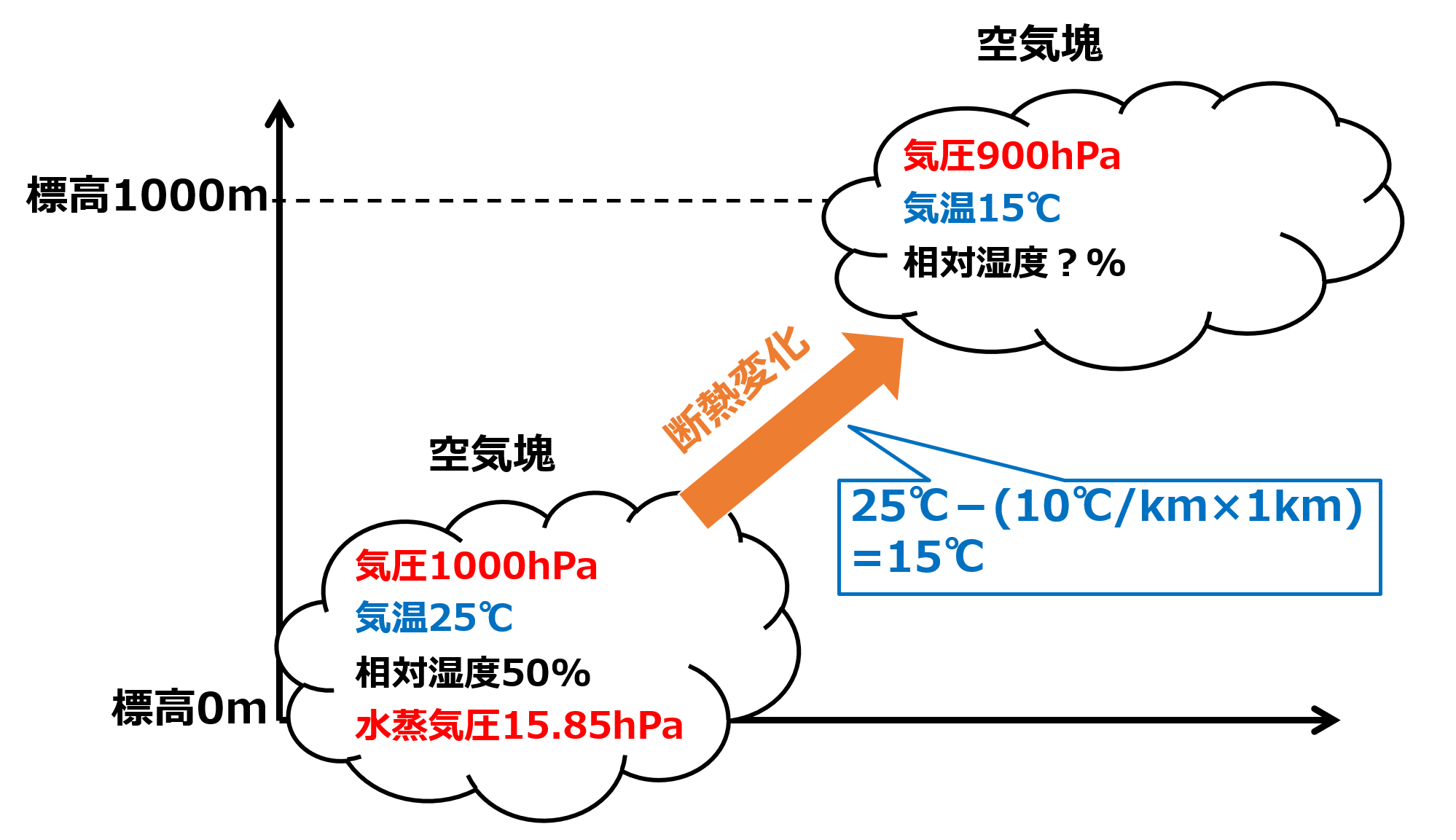

ちなみに、問題の表より気温15℃での飽和水蒸気圧は17hPa、持ち上げる前の空気塊の水蒸気圧は15.85hPaなので、仮に乾燥断熱減率で空気を持ち上げても飽和に達しません。

このことからも、湿潤断熱減率ではなく乾燥断熱減率で変化させて良いことがわかります。

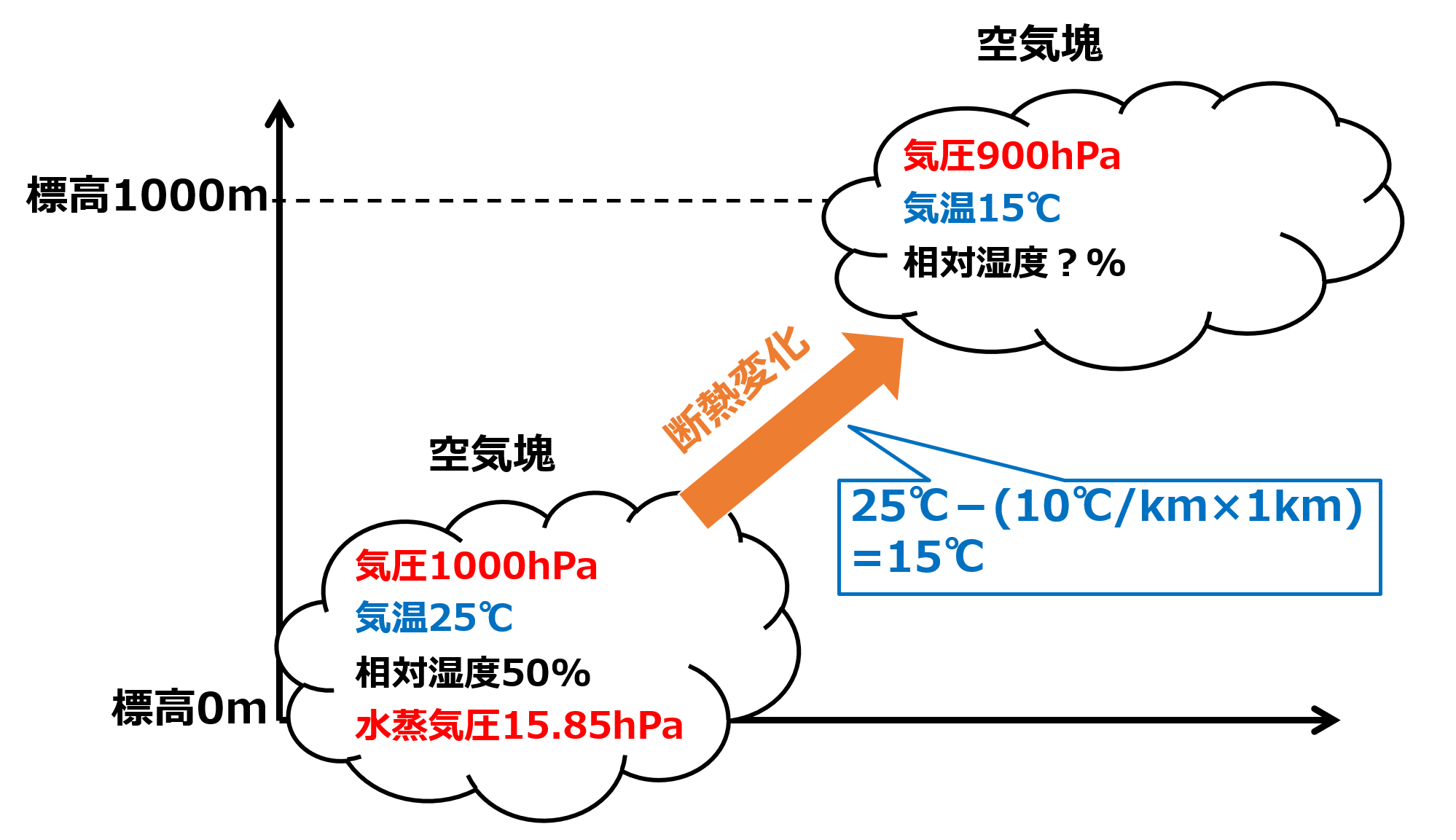

そして空気を持ち上げたときは気温だけでなく気圧も変化します。

持ち上げる前は気圧1000hPaであることを前提として空気の水蒸気圧を求めました。

持ち上げた後は気圧900hPaに変化するので、空気の水蒸気圧も同じ分だけ変化します。

すなわち、900hPa/100hPa=0.9を掛けます。

以上より、持ち上げた後の空気塊の温度と水蒸気圧が算出されました。

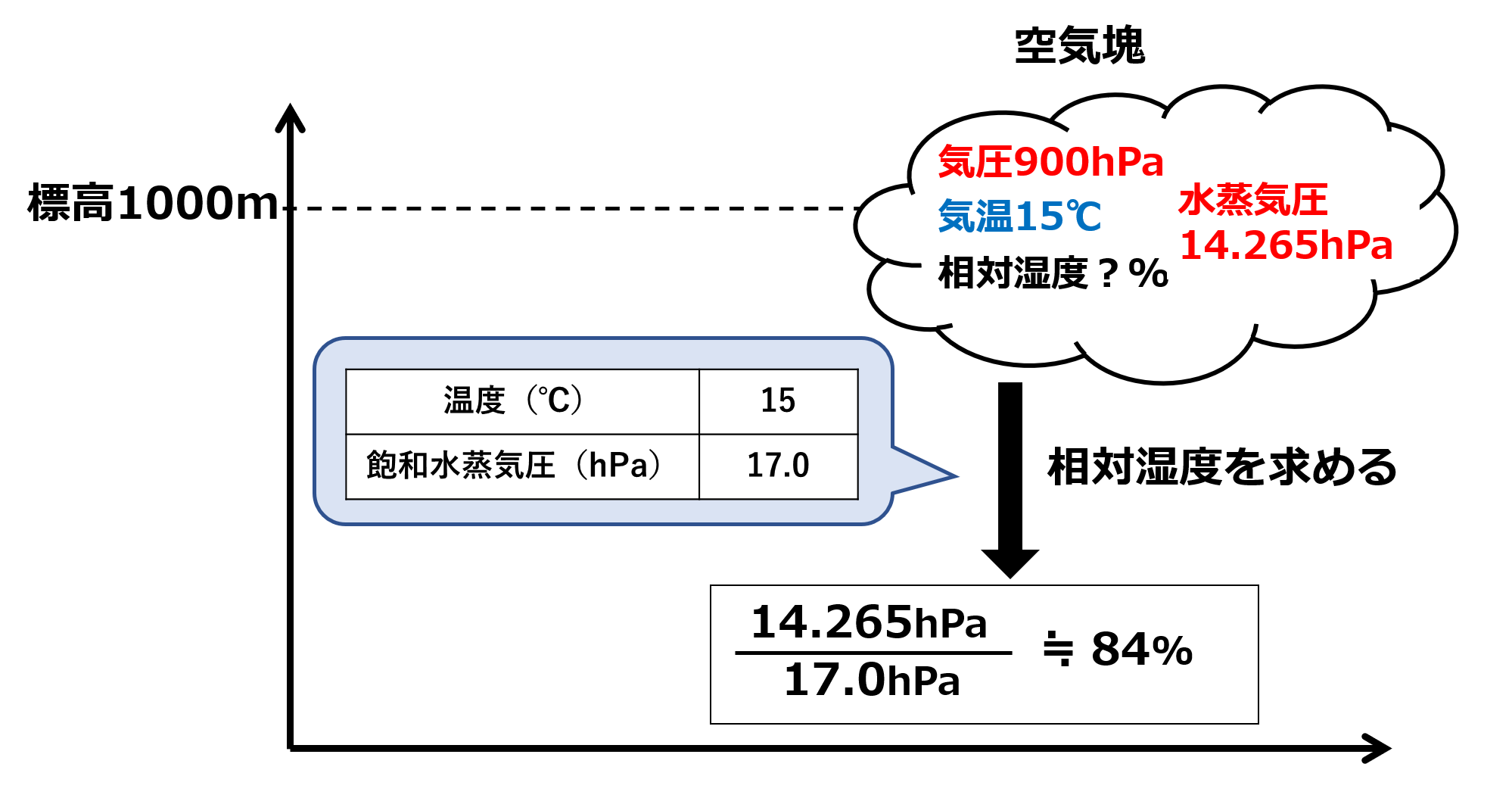

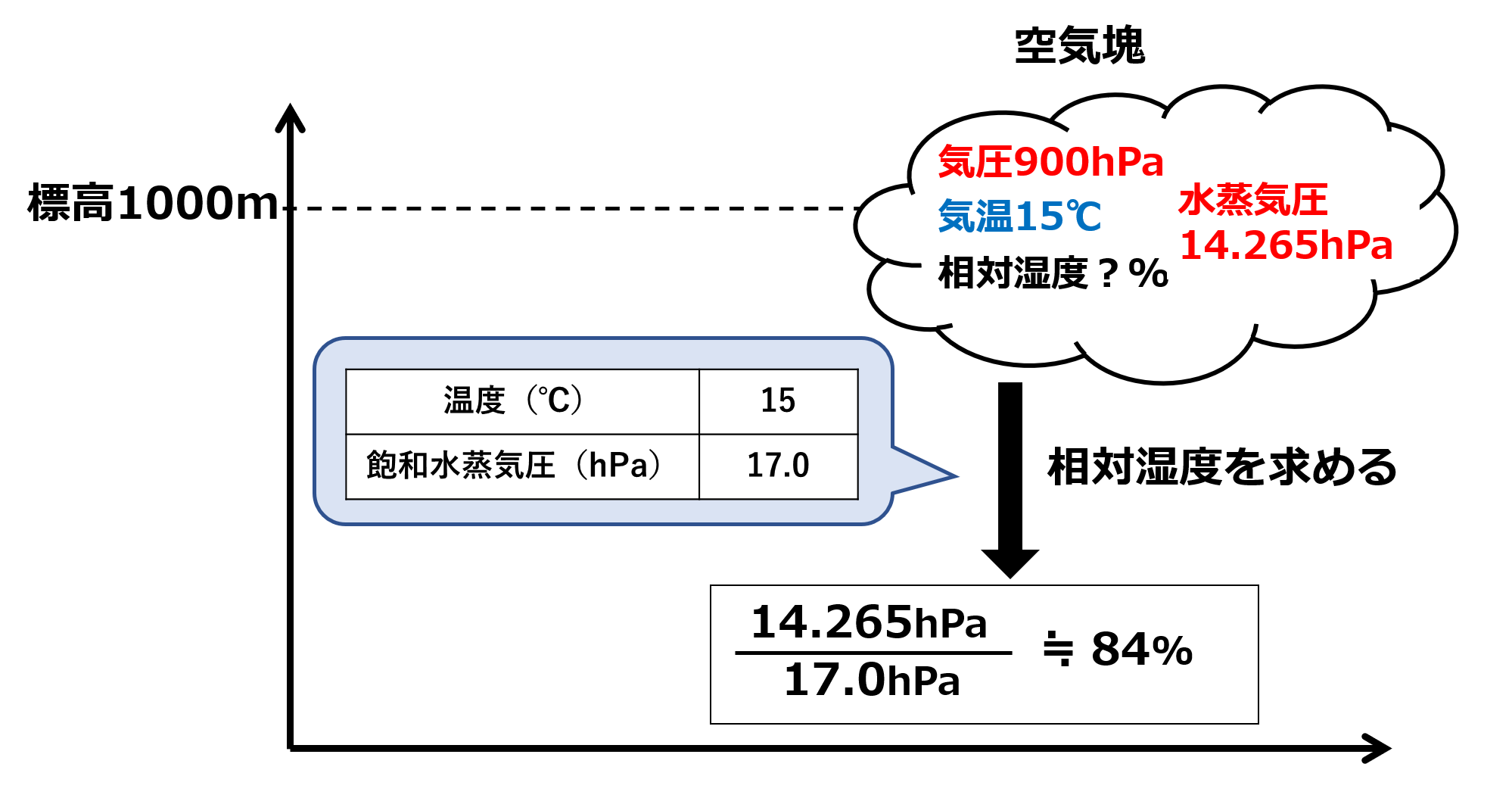

最後に持ち上げた後の空気塊の相対湿度を計算します。

問題の表より、気温15℃での飽和水蒸気圧は17hPaなので、相対湿度は以下のようになります。

よって答えは84%です。