経度⽅向に帯状平均した 12 ⽉〜2 ⽉の3か⽉平均の東⻄⾵の緯度⾼度分布に認められる特徴について述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。

(a) 亜熱帯ジェット気流の軸は、南北両半球ともに500hPa 付近の⾼度に現れる。

(b) 12 ⽉〜2 ⽉の北半球の亜熱帯ジェット気流は、6 ⽉〜8 ⽉に北半球に現れる亜熱帯ジェット気流よりも⾵速が⼤きく、その軸はより⾼緯度に現れる。

(c) 北半球の寒帯前線ジェット気流の軸は、亜熱帯ジェット気流の軸よりも明瞭であり、北緯60 度付近に現れる。

(d) ⾚道周辺の下層では、ハドレー循環に伴う東よりの⾵が卓越している。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ② | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ③ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ④ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

⑤ a:誤 b:誤 c:誤 d:正

ジェット気流とは、対流圏上部あるいは成層圏内にある、特に風速の大きい風の流れです。

・風速が 100m/s を超えることもある西風

・長さ:数千 km、幅:数百 km、厚さ:数 km

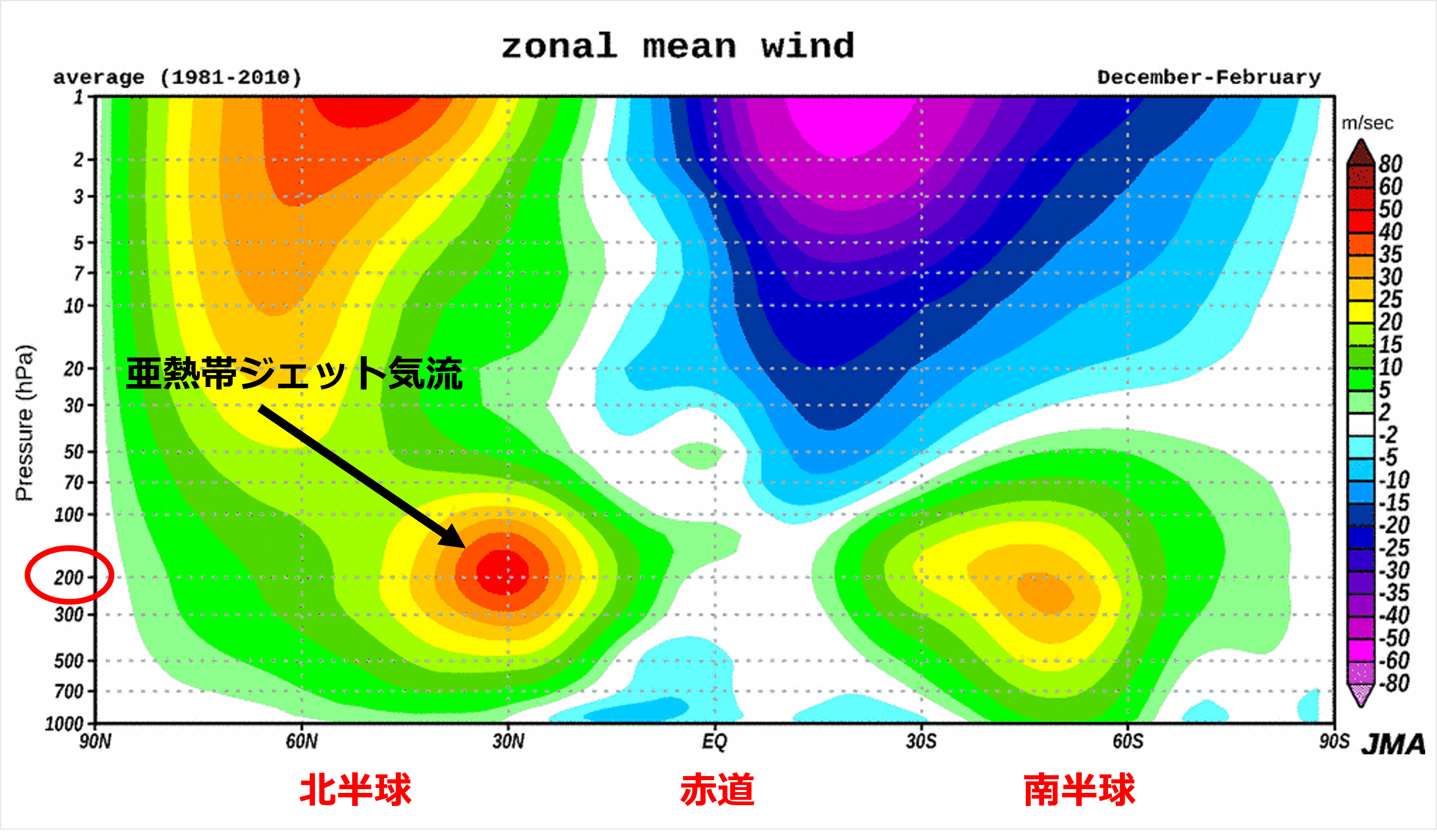

「亜熱帯ジェット気流の軸は、南北両半球ともに500hPa 付近の⾼度に現れる。」

これは誤です。

「500hPa 付近」ではなく、「200hPa 付近」です。

【日本付近の主なジェット気流】

・亜熱帯ジェット気流(Subtropical jet stream: Js)

・寒帯前線ジェット気流(polar front jet stream: Jp)

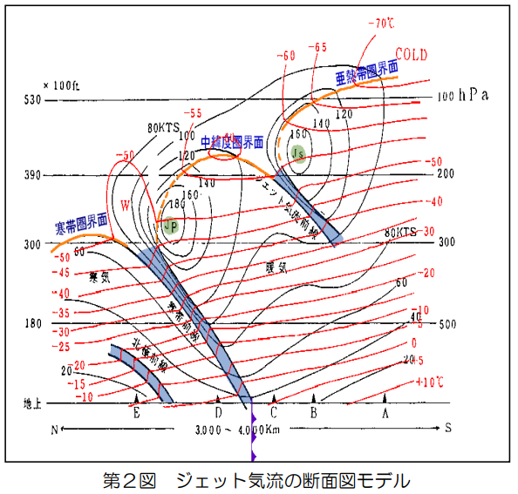

第2図「ジェット気流の断面図モデル」の真ん中あたりに、「Js」と書かれている緑色の●があります。

これが亜熱帯ジェット気流です。

右軸を見ると「200hPa」のあたりに位置していることがわかります。

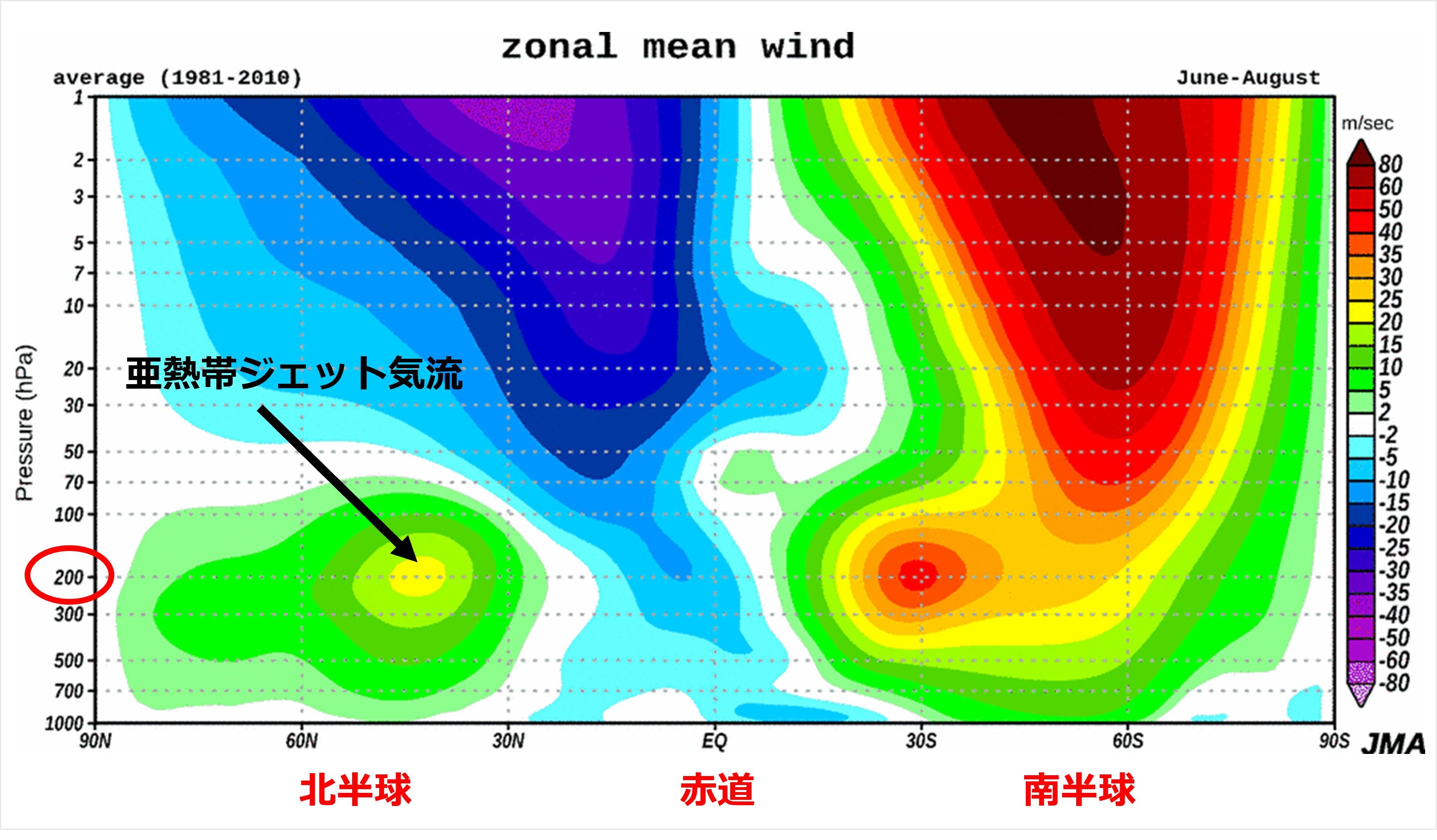

「12 ⽉〜2 ⽉の北半球の亜熱帯ジェット気流は、6 ⽉〜8 ⽉に北半球に現れる亜熱帯ジェット気流よりも⾵速が⼤きく、その軸はより⾼緯度に現れる。」

これは誤です。12 ⽉〜2 ⽉の亜熱帯ジェット気流の軸は、6 ⽉〜8 ⽉よりも低緯度に現れます。

帯状平均東西風速の鉛直断面図を見てみます。

12 ⽉〜2 ⽉の北半球の亜熱帯ジェット気流(上図)は、北緯30°付近にあり、風速40~50m/sです。

6 ⽉〜8 ⽉の北半球の亜熱帯ジェット気流(下図)は、北緯45°付近にあり、風速20~25m/sです。

12 ⽉〜2 ⽉のほうが風速は大きいものの、軸の位置は低緯度になるため、(b)は誤りとなります。

「北半球の寒帯前線ジェット気流の軸は、亜熱帯ジェット気流の軸よりも明瞭であり、北緯60 度付近に現れる。」

これは誤です。

寒帯前線ジェット気流の軸は、亜熱帯ジェット気流と比べて「不明瞭」です。また、寒帯前線ジェット気流は短時間に大きく蛇行したり、年によって位置が大きく異なったりするため、「北緯60 度付近」に現れるとは限りません。

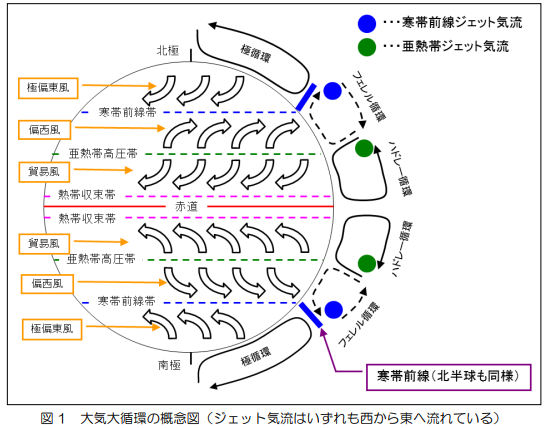

暖気と寒気が接するところでは、寒帯前線帯ができます。この寒帯前線帯の上空で、寒帯前線ジェット気流が形成されます。

上空の同じ気圧(たとえば300hPa)における、暖かい空気と冷たい空気の「高度」を考えてみます。

暖かい空気は膨張するので、高度は高いです。一方、冷たい空気は重たくて空気が圧縮されるので、高度は低くなります。

上空に行くほど、気圧の差は大きく(=気圧傾度は大きく)なります。上空では、気圧傾度力とコリオリ力が釣り合った「地衡風」が吹いています。地衡風の風速差を「温度風」と呼びますが、この温度風の関係を満たすように形成されるのが「寒帯前線ジェット気流」です。

温度風については、以下の記事もご参考ください。

寒帯前線ジェット気流は、寒帯前線の移動や水平温度傾度の変化に応じて、短時間に大きく蛇行します。

また、寒帯前線ジェット気流の位置は年により大きく異なるため、平年図を見てもハッキリ現れていません。

「 ⾚道周辺の下層では、ハドレー循環に伴う東よりの⾵が卓越している。」

これは正です。

⾚道周辺の下層では、ハドレー循環に伴う東よりの⾵(=貿易風)が吹いています。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。