凝結過程による雲粒の成長

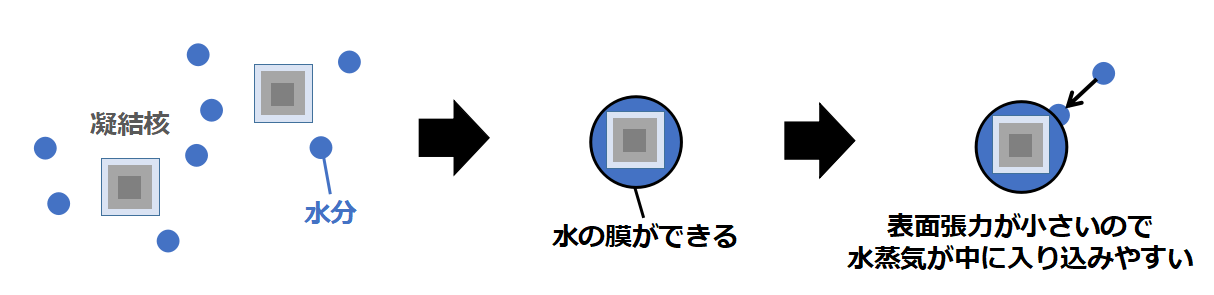

空気中に凝結核があると、それを核にして雲粒ができます。

凝結核は水を吸収しやすい性質があるので、空気中の水分を吸収して表面に水の膜を作ります。

小さい水滴の場合は表面張力が強くなりますが、「凝結核+水の膜」はある程度の大きさがあるので、表面張力が弱くなって水蒸気が結合しやすくなります。

凝結核を元にして雲粒が生成し、雲が作られるようになると、凝結過程によって雲粒が成長します。

成長過程を式で表すと以下の通りです。

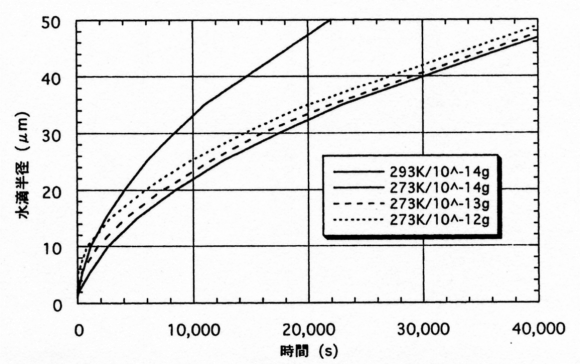

単位時間当たりの半径の増加量(dr/dt)は半径rに反比例することがわかります。

過飽和度を一定とすると、半径の小さい水滴ほど単位時間に半径が増大する割合は大きくなります。

これをグラフにしたものが下図です。

よって雲粒は半径が小さいほど凝結成長が速いです。

「小さいほうが、すぐに沢山の水蒸気とくっついて速く大きくなる」というイメージができると良いでしょう。

わかりやすい説明ありがとうございます。

小倉先生の教科書では、

dr/dt=D/r x Pv/Pw x 過飽和度

となっており、”3”はどこいった?計算間違いしたのか?と困惑しました。

どちらにしても、雲粒と半径の関係は定性的には理解できるので、問題ないと言えばそうなんですが、、、、。半径の1/3反比例するという理解でいいですか?

コメントありがとうございます。

私も小倉先生の一般気象学で、”3”が無くなっていたことに疑問を持っていたため、本記事では3を残しています。

今回の式は、

dr/dt = (3D) × (1/r) × (Pv/Pw) × (過飽和度)

と理解しています。

Dは拡散係数で、圧力や温度によって変わるようなので、(3D)とまとめて係数扱いにしております。

「(dr/dt)がrに反比例する」=「水滴の半径が小さいほど、単位時間あたりで半径が増大する割合が大きい」

ということが分かっていれば良いと思います。