台⾵について述べた次の⽂(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。

(a) ⼀般に、台⾵は海⾯⽔温が26〜27℃以上の海域で発⽣する。これは台⾵の発⽣・発達に海⾯からの潜熱の供給が必要なためである。

(b) 発達中の台⾵において、台⾵中⼼へ向かう動径⽅向の⾵の成分は、⾼度⽅向に⾒ると⼤気境界層の中で最⼤となっている。

(c) 台⾵中⼼付近の対流圏中層の接線⽅向の⾵は傾度⾵とみなすことができ、気圧傾度が同じであれば、地衡⾵よりも強くなっている。

| (a) | (b) | (c) | |

| ① | 正 | 正 | 正 |

| ② | 正 | 正 | 誤 |

| ③ | 正 | 誤 | 誤 |

| ④ | 誤 | 誤 | 正 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 |

② a:正 b:正 c:誤

「⼀般に、台⾵は海⾯⽔温が26〜27℃以上の海域で発⽣する。これは台⾵の発⽣・発達に海⾯からの潜熱の供給が必要なためである。」

これは正です。問題文の通りです。

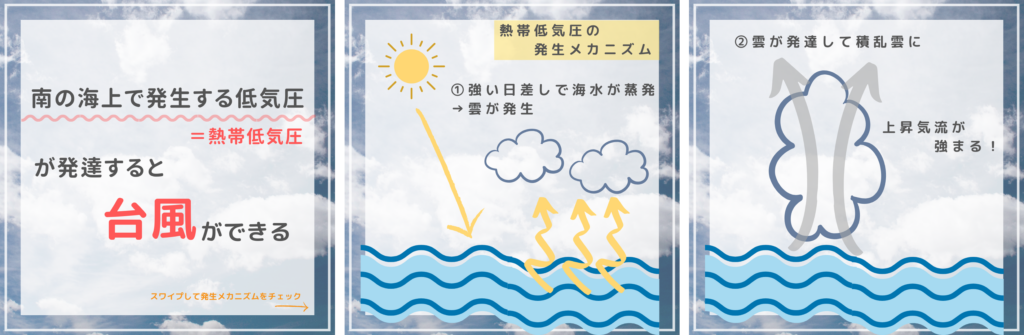

熱帯の海上に、ある程度発達した低気圧があるとき、低気圧に向かって反時計回りに風が吹き込みます。このとき、海上にある空気が吹き込むため、この空気には水蒸気がたくさん含まれています。

低気圧の中心に集まった湿潤な空気は、強制的に上昇気流になります。

水蒸気をたくさん含んだ空気が上空に持ち上がるので、すぐに凝結が始まり、雲粒や雨粒を生成します。凝結に伴って潜熱が放出され、台風中心部の上空の空気は暖められて軽くなります。

すると中心付近の気圧が低下し、台風中心へ向かう空気の流れが強まって、台風は発達・維持されます。

・潜熱:物質が状態変化(固体、液体、気体)する際に、温度変化を伴わずに吸収または放出される熱

・顕熱:物質の温度を変化させる熱

「発達中の台⾵において、台⾵中⼼へ向かう動径⽅向の⾵の成分は、⾼度⽅向に⾒ると⼤気境界層の中で最⼤となっている。」

これは正です。

台風の風は大きく2つの成分に分けられます。

①接線⽅向の⾵:台風中心を軸に回転する風

②動径⽅向の⾵:台風中心に向かって吹く風

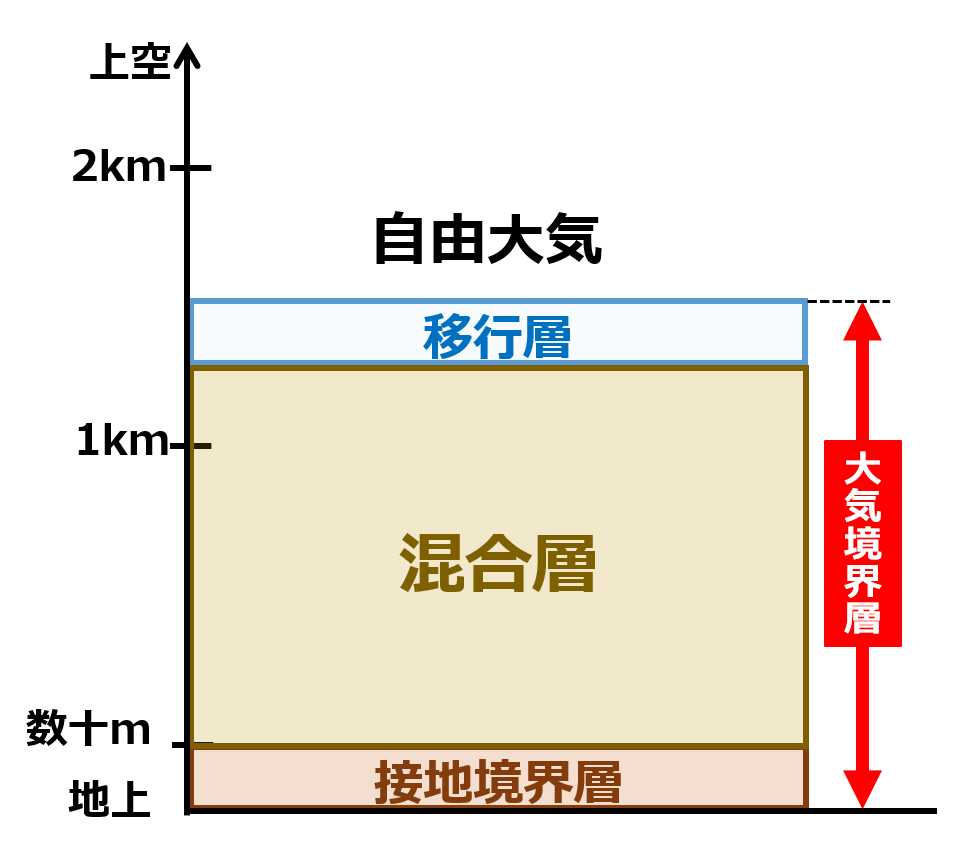

また、大気境界層とは、地表面の影響を強く受ける空気のことで、だいたい地上から1~2kmの範囲を指します。

台風の上層~中層では、基本的に傾度風平衡(内向きの気圧傾度力 ≒ 外向きの遠心力+コリオリ力)が成り立つので、②動径⽅向の⾵は小さくなります。

しかし、大気境界層では、地表摩擦が①接線風速を減速させます。

接線風が弱まると、遠心力とコリオリ力が不足して、中心に引きこむ力が強くなります。そのため②動径風速が強まります。

●上層(対流圏中層以上):主に放射状に広がる外向きの風が卓越。

●中層:回転方向成分が強く、台風の回転構造が顕著。

●下層(大気境界層内):摩擦の影響を受ける。

・大気境界層の上層(約1~2km):傾度風平衡に近づき、動径風速は弱まる。

・大気境界層の中層(約0.5~1km):摩擦減速の効果と風速の大きさの両立で、動径風速が最大になりやすい。

・地面付近(ごく近傍):摩擦が非常に強く、風速そのものが弱い → 動径流はまだ小さめ。

「台⾵中⼼付近の対流圏中層の接線⽅向の⾵は傾度⾵とみなすことができ、気圧傾度が同じであれば、地衡⾵よりも強くなっている。」

これは誤です。台風のような低気圧の場合、気圧傾度が同じであれば、傾度⾵は地衡⾵よりも弱くなります。

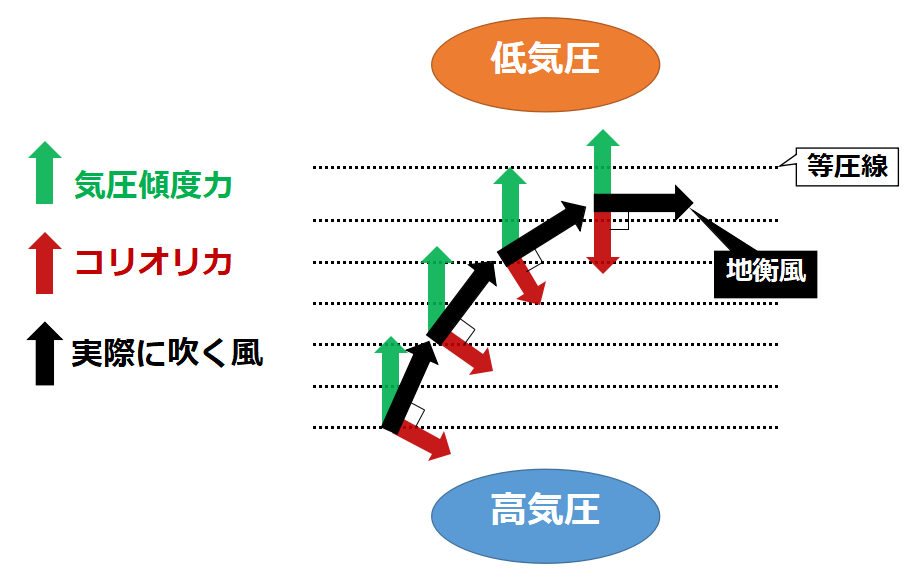

「気圧傾度力にコリオリ力の影響を加味した力」を地衡風といいます。

- 気圧傾度力=高気圧から低気圧に向かってはたらく力

- コリオリ力=地球の自転によってはたらく力

静止している空気には気圧傾度力がはたらいて、高気圧側から低気圧側に向かって動き始めます。

また、地球は自転しているためコリオリ力(大きさ:2ΩVsinΦ)が働いています。

静止している空気が動き始めてV(風速)が大きくなると、コリオリ力も大きくなります。

すなわち、風が右へ右へと曲げられるようになります。

最終的に気圧傾度力とコリオリ力がバランスをとって、等圧線に沿って風が吹くようになります。

これが地衡風です。

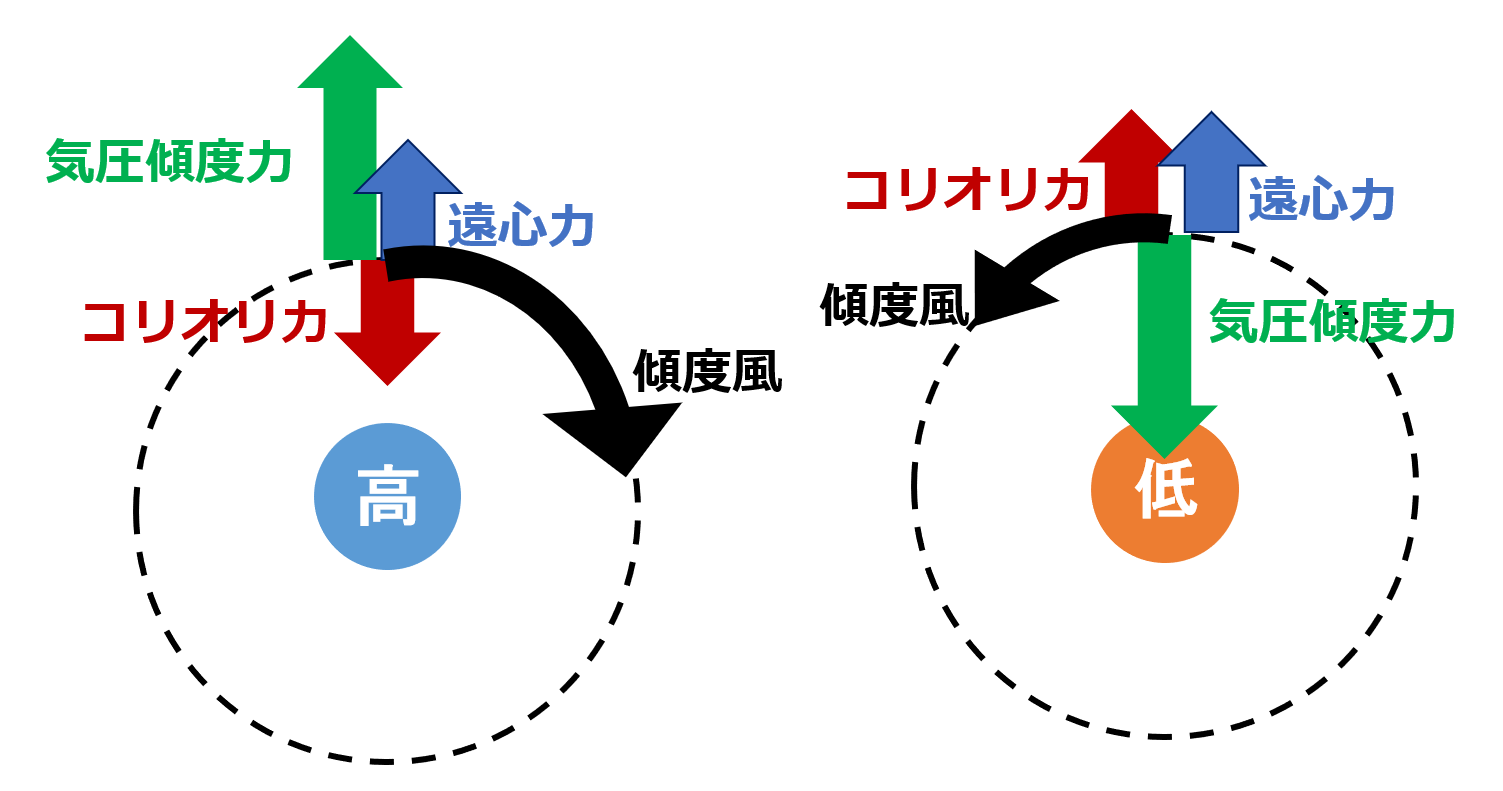

地衡風に遠心力の影響を加味した力を傾度風といいます。

地衡風は、等圧線がまっすぐのときに吹く風です。

低気圧や台風のように等圧線がカーブする場合は、遠心力の影響も加味する必要があります。

遠心力がどのように影響するかは、高気圧と低気圧の場合で異なります。

- 気圧傾度力:中心 → 外側(高気圧から低気圧に向かって働く力だから)

- コリオリ力:外側 → 中心(気圧傾度力とバランスするように働く力だから)

- 遠心力:中心 → 外側(円の外側に向かって働く力だから)

3つの力がバランスをとっているので、矢印の向きより以下の式が成り立ちます。

(コリオリ力)=(気圧傾度力)+(遠心力)

地衡風平衡のとき(気圧傾度力)=(コリオリ力)です。

そのため高気圧の傾度風は、地衡風に遠心力がプラスされたことになります。

よって「地衡風 < 傾度風」です。

- 気圧傾度力:外側 → 中心(高気圧から低気圧に向かって働く力だから)

- コリオリ力:中心 → 外側(気圧傾度力とバランスするように働く力だから)

- 遠心力:中心 → 外側(円の外側に向かって働く力だから)

3つの力がバランスをとっているので、矢印の向きより以下の式が成り立ちます。

(コリオリ力)+(遠心力)=(気圧傾度力)

⇔(コリオリ力)=(気圧傾度力)ー(遠心力)

地衡風平衡のとき(気圧傾度力)=(コリオリ力)です。

そのため低気圧の傾度風は、地衡風に遠心力がマイナスされたことになります。

よって「地衡風 > 傾度風」です。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。