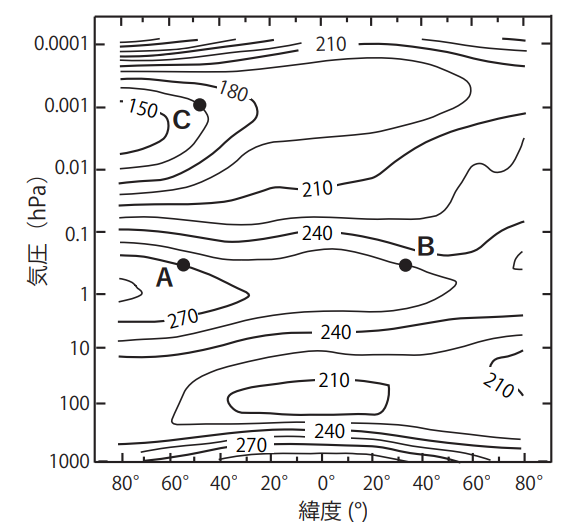

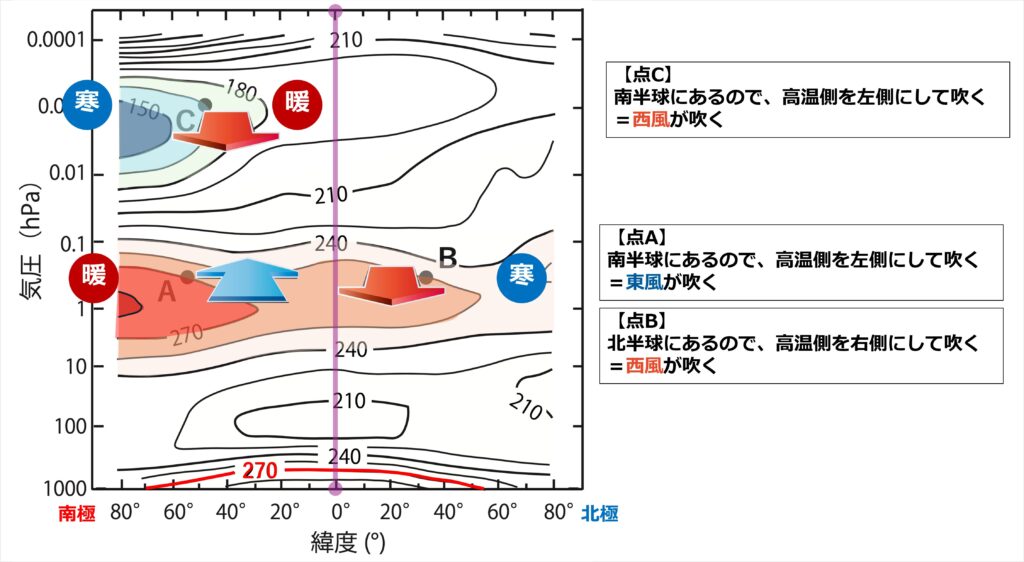

図は経度方向に帯状平均した南北両半球の1月の月平均温度の緯度高度分布である。図中の点A、B、C のうち、温度風の関係から高度が高くなるにつれ東風成分が増加する点の組み合わせとして適切なものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。ただし、図中の等温線で示した気温の単位はK であり、また、図では南半球、北半球の別は示していない。

| ① | 点A のみ |

| ② | 点B のみ |

| ③ | 点A と点B |

| ④ | 点A と点C |

| ⑤ | 点B と点C |

① 点A のみ

温度風については以下の記事もご参考ください。

問題の図の地上付近を見ると、270Kの等温線は、左側では緯度70°、右側では緯度55°付近まで伸びています。

高緯度でも気温が高いことから、左側のほうが夏半球だとわかります。

今回の図は1月の月平均温度の緯度高度分布なので、1月に夏になるのは南半球です。

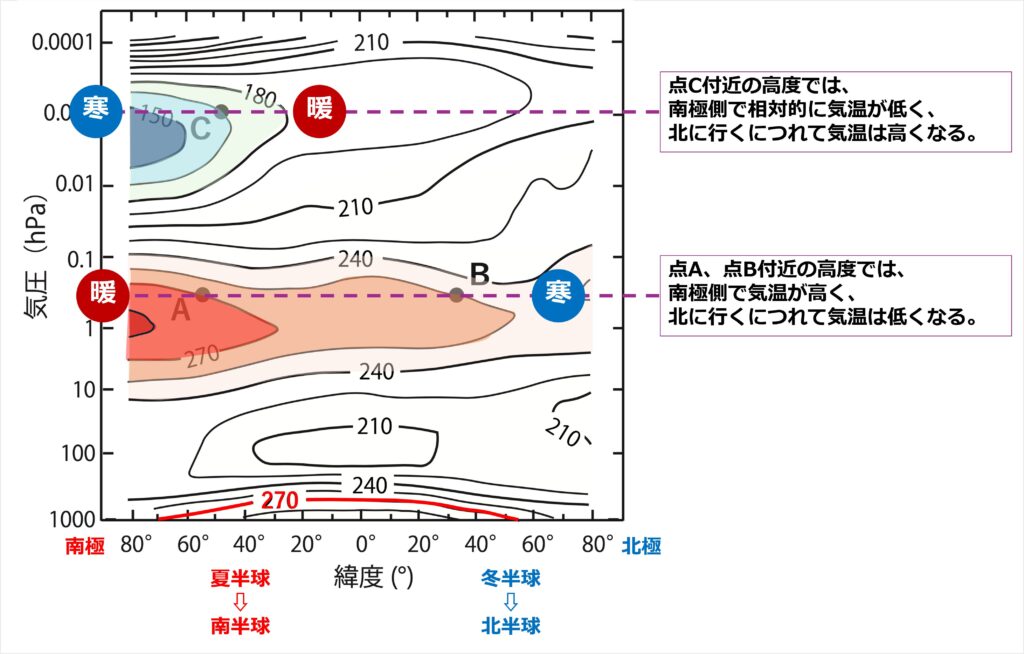

また、温度風は南北の寒暖差で生じるため、点A,B,C付近の気温勾配を確認しておきます。

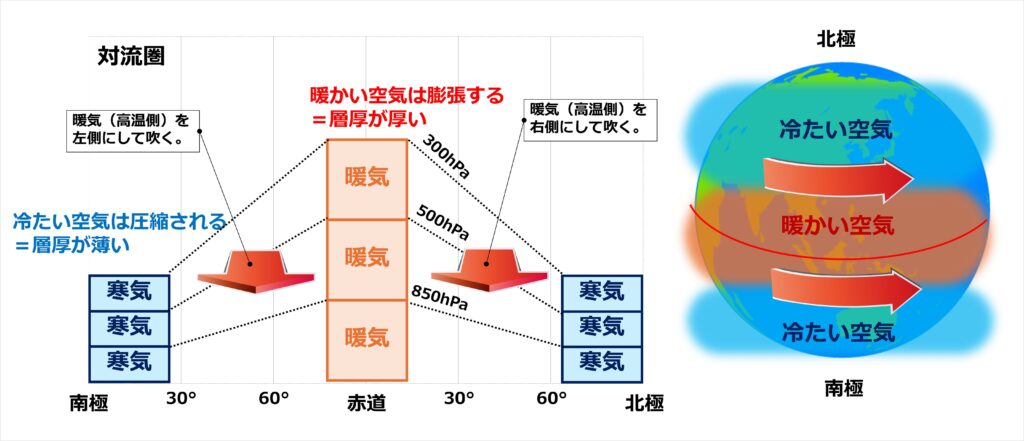

温度風とは、地衡風の鉛直差のことです。気温の水平傾度(温度の南北差)によって生じます。

・北半球:暖気(高温側)を右側にして吹く。

・南半球:暖気(高温側)を左側にして吹く。

地上付近で考えると、赤道は暑くて、北極・南極は寒いので、下図のような関係になります。

以上を踏まえて、「点A、B、C のうち、温度風の関係から高度が高くなるにつれ東風成分が増加する点」を考えていきます。

まず点Aです。点Aは「南半球」にある点です。

そのため、温度風は暖気(高温側)を左側にして吹きます。

今回の問題の図では、点Aの左側が高温・右側が相対的に低温となるため、点Aでは東風が吹きます。

点B、点Cでも同様に考えると、下図のようになります。

よって、高度が高くなるにつれ東風成分が増加する点は、「点Aのみ」となります。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。