⽇本の季節予報に関連する⼤気の⼤規模な現象について述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。

(a) 冬季の極東域の500hPa 等圧⾯⾼度場において、偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低いときには、中緯度帯への寒気の流れ込みが弱く⽇本は暖冬になりやすい。

(b) 冬季の地上気圧場において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が⾼く、シベリア付近で平年より気圧が低い時には、⽇本付近への寒気の流れ込みが強く⽇本は寒冬になりやすい。

(c) 夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時には、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しが弱く北⽇本から⻄⽇本は冷夏になりやすい。

(d) 夏季の500hPa 等圧⾯⾼度場において、沿海州やオホーツク海の上空にブロッキング⾼気圧が現れるときには、地上天気図にオホーツク海⾼気圧が現れやすく、北⽇本は太平洋側を中⼼に冷夏になりやすい。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ② | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ③ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| ④ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

⑤ a:誤 b:誤 c:誤 d:正

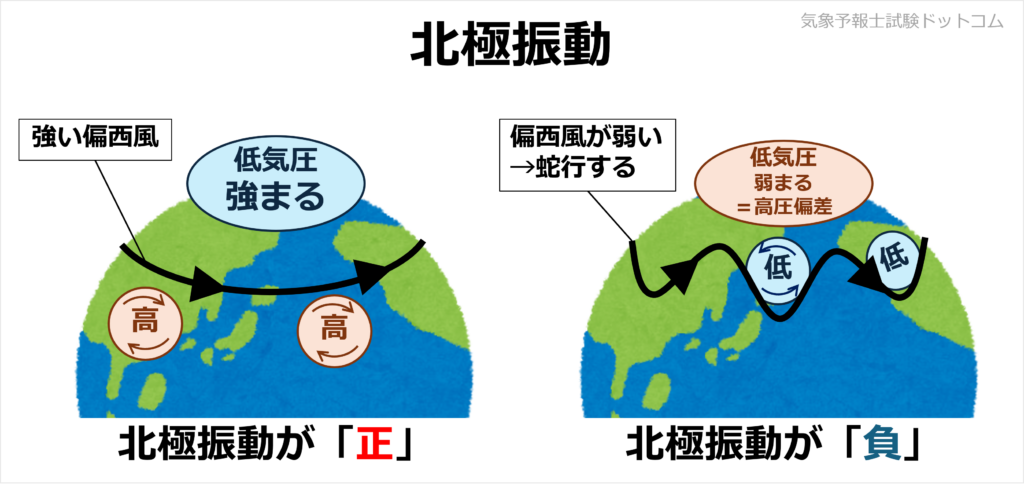

北極振動は、北極周辺と中緯度域の海面気圧が反対に変動する現象です。

北極上空には低気圧があり、周辺を偏西風が流れています。

北極域で低気圧が強まるときは、偏西風も強くなるため速く吹き、中緯度域では高気圧ができやすくなります。この状態は「正の北極振動」です。

一方、北極域で低気圧が弱まるとき(=高圧偏差のとき)は、偏西風も弱くなります。偏西風は弱いと南北に蛇行しやすく、蛇行した部分で大きな渦が発生しやすくなり、結果として中緯度域には低気圧ができやすくなります。この状態は「負の北極振動」です。

北極振動の正負をまとめると、下表のようになります。

| 北極振動 | 北極の気圧 | 中緯度の気圧 | 偏西風 | 日本の気温 |

|---|---|---|---|---|

| 正 | 低い | 高い | 帯状で安定 | 暖冬傾向 |

| 負 | 高い | 低い | 蛇行して寒気南下 | 寒冬・寒波傾向 |

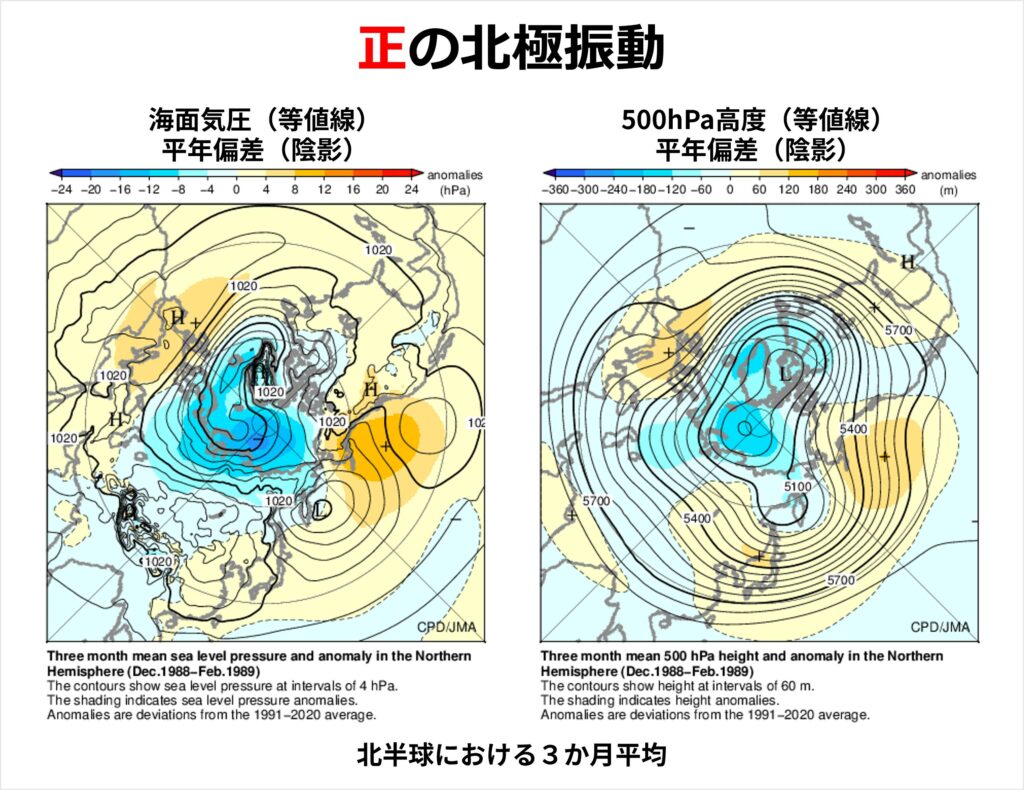

実際のデータでも見てみましょう。

1988年12月~1989年2月の冬のあいだは、正の北極振動が卓越していました。

北極付近(図の中心)は水色となっていて、低気圧が強まっていたとわかります。そして中緯度帯はオレンジ色(=正偏差)で、高気圧が発生しやすい状況でした。

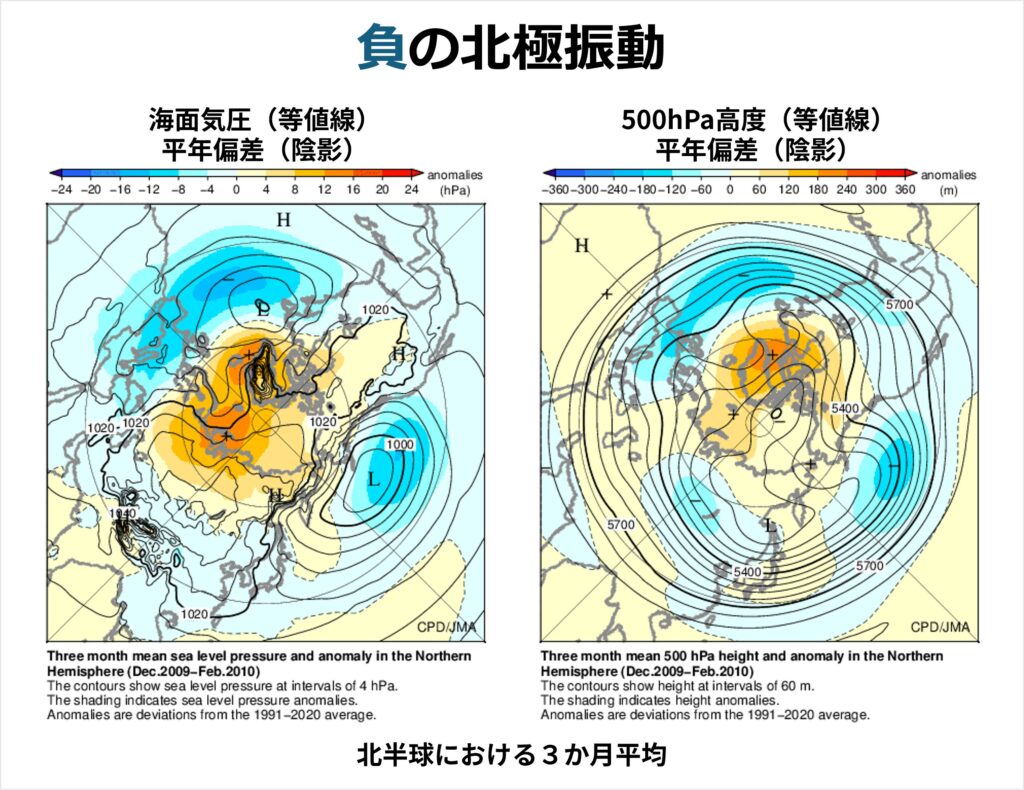

続いて、負の北極振動のデータを見てみます。

2009年12月~2010年2月の冬のあいだは、負の北極振動が卓越していました。

極付近(図の中心)はオレンジ色(=正偏差)となっていて、平年より気圧が高い状態となっていました。そして中緯度帯は水色(=負偏差)で、低気圧が発生しやすい状況でした。

2009年12月~2010年2月は、日本では平均すると気温は高かったものの、強い寒気が流れ込む時期もありました。ヨーロッパは顕著な負偏差となり、寒気の影響を受けやすい冬でした。(参考:冬(12~2 月)の天候,平成22年3月1日,p.7,気象庁)

参考:異常気象の発生要因,気候講演会,P.17(気象庁)、北極振動の概要(山崎 孝治)、日本の異常気象と北極振動の関係(田中博)、⽇本の異常気象が遠く南極に関係がある―北極振動と南極振動が⼀緒に変動していることを発⾒―(三重大学、北海道大学、新潟大学)

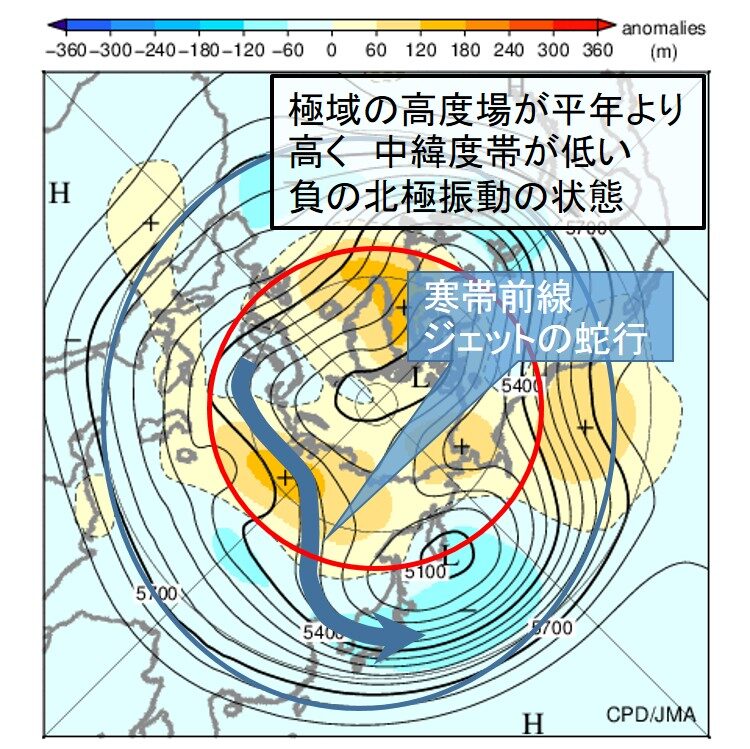

「 冬季の極東域の500hPa 等圧⾯⾼度場において、偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低いときには、中緯度帯への寒気の流れ込みが弱く⽇本は暖冬になりやすい。」

これは誤です。

「⽇本は暖冬になりやすい。」ではなく、「日本は寒冬になりやすい。」といえます。

問題文を見ると、

・「北極域が平年より⾼度が⾼く」→北極域が高気圧

・「中緯度域が平年より⾼度が低い」→緯度域が低気圧

なので、「偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低いとき」というのは、負の北極振動を表しています。

負の北極振動の場合、北極付近の寒気は中緯度域に流れ込みやすくなるため、中緯度帯への寒気の流れ込みが強まり、日本は寒冬傾向になります。

下図は、2011年1月に低温となった要因を説明した図です。

低温の理由として、「負の北極振動の卓越」「寒帯前線ジェット気流の蛇行」が挙げられています。

等値線は月平均の高度(m)、色は平年偏差

暖色:平年に比べ高度場が高い領域

寒色:平年に比べて高度場が低い領域

※500hPa面上の高度分布は、上空約5500mの気圧分布に対応

「冬季の地上気圧場において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が⾼く、シベリア付近で平年より気圧が低い時には、⽇本付近への寒気の流れ込みが強く⽇本は寒冬になりやすい。」

これは誤です。

「⽇本は寒冬になりやすい。」ではなく、「日本は暖冬になりやすい。」といえます。

問題文を見ると、

・「アリューシャン近海付近で平年より気圧が⾼く」→中緯度付近で高気圧

・「シベリア付近で平年より気圧が低い」→北極付近で低気圧

なので、正の北極振動を表しています。

正の北極振動の場合、寒気は北極付近に蓄積されやすいため、中緯度に流れ込みことが少なく、日本は暖冬傾向になります。

ちなみに、アリューシャン近海とシベリア付近のざっくりとした位置関係は、下図の通りです。

「アリューシャン近海」と聞くと、北の方にある寒い所というイメージがあるかもしれません。

ただ、シベリアと比べると、シベリアのほうが北です。

アリューシャン列島は北緯50~60度くらいに位置しているので、中緯度帯(北緯/南緯30~60度)と言えます。

「夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時には、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しが弱く北⽇本から⻄⽇本は冷夏になりやすい。」

これは誤です。

夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しは強まり、暑い夏になりやすいです。

太平洋高気圧がどのくらい西に張り出すかは、フィリピン付近の対流活動と関係しています。

積雲対流活動が活発な時、太平洋⾼気圧の張り出しは強まります。

反対に、積雲対流活動が抑えられているとき、太平洋⾼気圧の張り出しは弱くなります。

この関係は、PJパターンとして知られる気圧配置です。

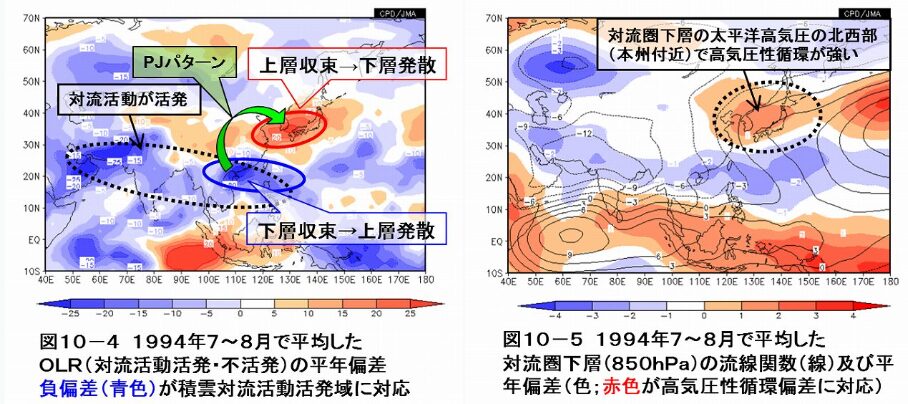

下図は、日本が猛暑となった1994年7~8月の図です。

左図(図10-4)を見ると、南シナ海からフィリピン東海上にかけて「対流活動が活発」とあります。これにより、対流圏下層では、日本付近で太平洋高気圧が強められています(図10-5)。

この時は、PJ パターンが正の夏で、猛暑となりやすい大気の流れでした。

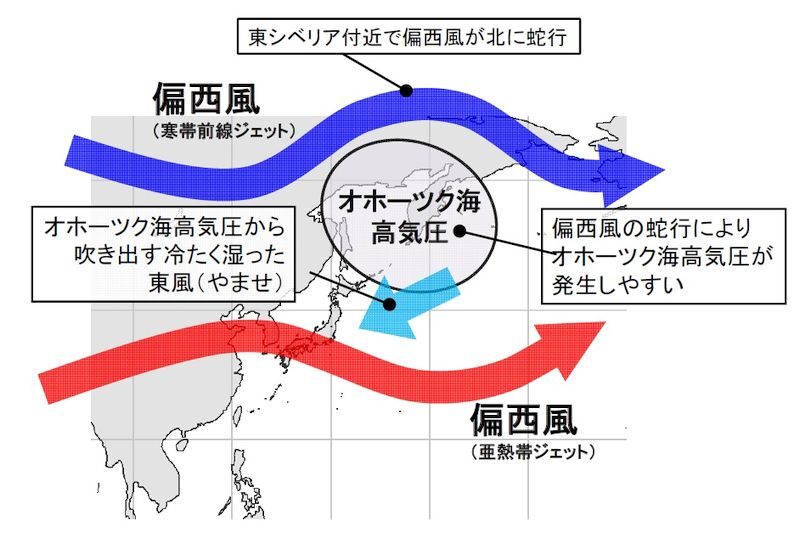

「夏季の500hPa 等圧⾯⾼度場において、沿海州やオホーツク海の上空にブロッキング⾼気圧が現れるときには、地上天気図にオホーツク海⾼気圧が現れやすく、北⽇本は太平洋側を中⼼に冷夏になりやすい。」

これは正です。問題文の通りです。

ブロッキング高気圧と呼ばれる「背の高い高気圧」が停滞すると、偏西風はまっすぐ進めなくなるため、南北に蛇行します。

地上ではオホーツク海高気圧が現れて、北日本や関東の太平洋沿岸に向かって冷たく湿った東よりの風(=やませ)を吹き付けることがあります。

寒気から吹きだす風で、海上を通るため湿った空気となり、低温や日照不足の原因となってしまいます。

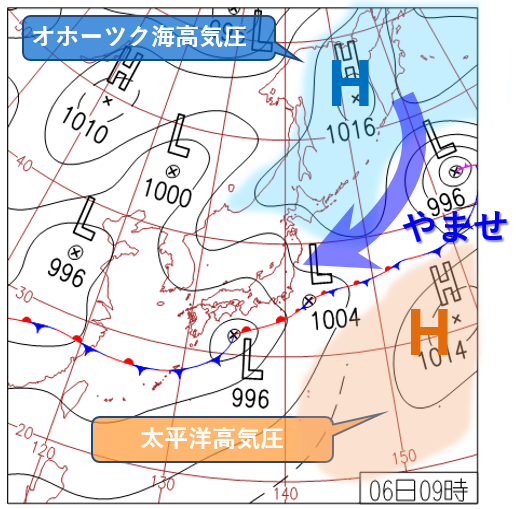

典型的なやませ時の天気図。

本州付近を東西に梅雨前線がのび、前線の南側には太平洋高気圧、北側にはオホーツク海高気圧があります

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。