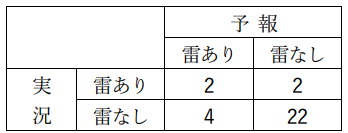

下の表は、ある地域における30 ⽇間の、翌⽇の雷の有無に関する予報と、それに対応する実況の分割表である。この表に基づく予報精度の評価について述べた次の⽂章の空欄(a)〜(c)に⼊る語句または数値の組み合わせとして最も適切なものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。ただし、適中率、空振り率は全予報数に対する割合とする。

雷の有無に関する予報の適中率をこの分割表に基づいて評価すると、その値は (a)である。⼀⽅、この分割表に基づく雷ありの予報を (b) で評価すると、その値は0.25である。

予報精度の評価には、対象とする現象の特性に適合した指標を使うことが重要であり、雷のような (c) 現象の評価⽅法には 適中率よりも (b) が適している。

| (a) | (b) | (c) | |

| ① | 0.50 | 空振り率 | 継続時間が短い |

| ② | 0.50 | バイアススコア | 継続時間が短い |

| ③ | 0.80 | バイアススコア | 発⽣頻度が低い |

| ④ | 0.80 | スレットスコア | 継続時間が短い |

| ⑤ | 0.80 | スレットスコア | 発⽣頻度が低い |

⑤ a:0.80 b:スレットスコア c:発⽣頻度が低い

気象庁では、天気の”予報”と”実況”を比較して、予報の精度を検証しています。

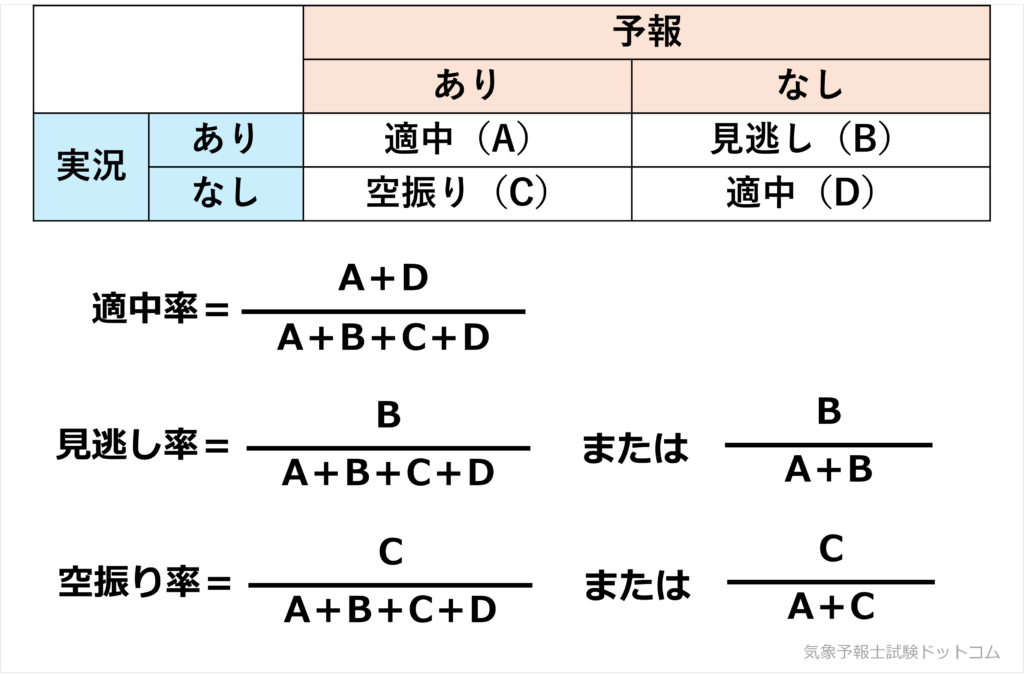

検証に使われる代表的な指標と計算式は、以下の通りです。

・適中率:予報が適中した割合。最大値の 1 に近いほど予報の精度が高い。

・見逃し率:予報「現象なし」で、実況「現象あり」となる割合。最小値の 0 に近いほど見逃し率が小さい。

・空振り率:予報「現象あり」で、実況「現象なし」となる割合。最小値の 0 に近いほど空振り率が小さい。

・バイアススコア:実況「現象あり」に対する、予報「現象あり」の割合。

バイアススコア = 1のときは、実況「現象あり」と予報「現象あり」の回数が一致しています。

バイアススコアは適中率ではなく、予測の頻度バランスを評価します。スコアが1でも、予測精度が高いとは限りません(たとえば偶然バランスが取れているだけかもしれない)。

バイアススコアだけでなく、スレットスコアや捕捉率と組み合わせて評価することで、予測の傾向が見えやすくなります。

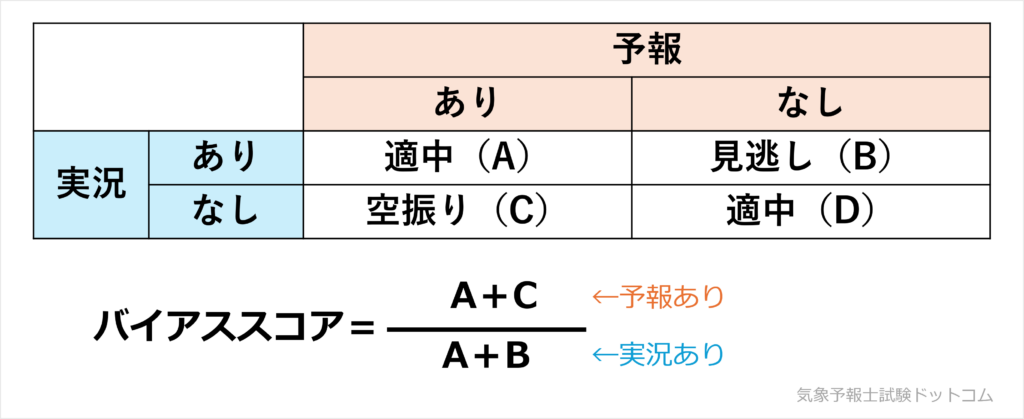

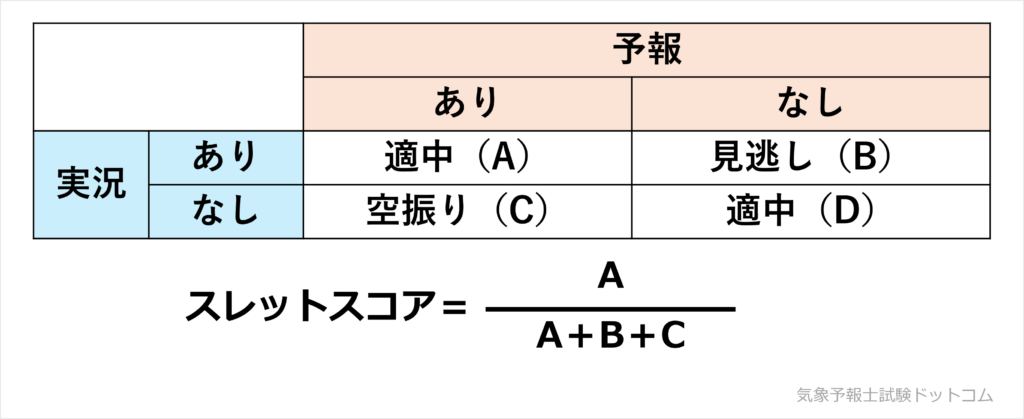

・スレットスコア:適中率のうち、「実況で現象なし」かつ「予報で現象なし」を除いた指標。

たとえば、雷や竜巻などの発生頻度の低い気象現象は、「実況で現象なし」かつ「予報で現象なし」の数が多くなります。

そのため予報で「現象なし」を連発すれば、適中率は高く見えてしまいます。

そこでスレットスコアでは、「現象がある」と予測した時の当たりやすさに着目して、評価をしています。

参考:数値予報解説資料集(令和6年度),4.7 表記と統計的検証に用いる代表的な指標(気象庁)、検証方法の説明(気象庁)

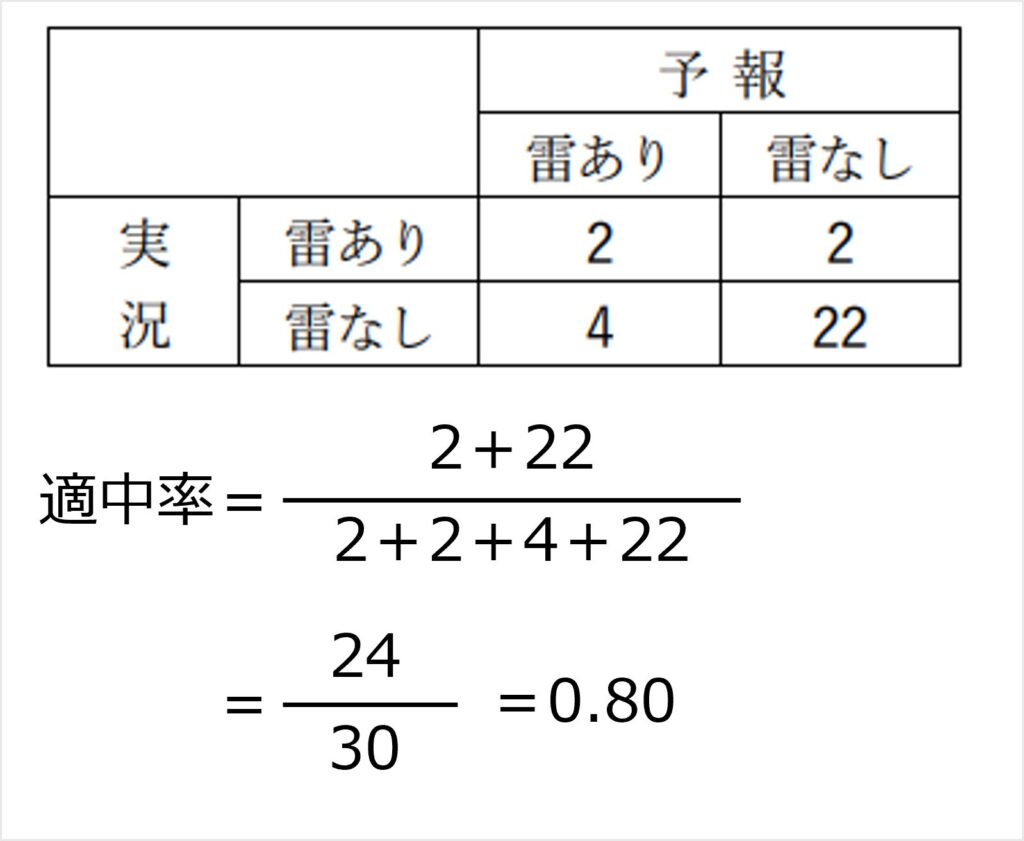

雷の有無に関する予報の適中率を求めます。今回の問題の場合、以下のように計算できます。

よって(a)のこたえは「0.80」です。

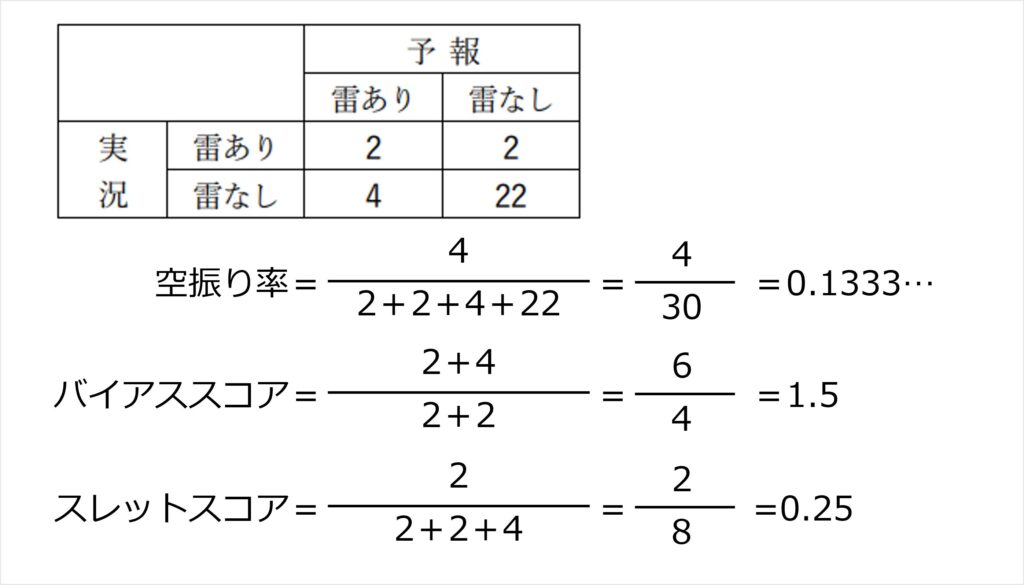

問題文に「この分割表に基づく雷ありの予報を (b) で評価すると、その値は0.25である。」とあります。

選択肢より、「空振り率」「バイアススコア」「スレットスコア」のいずれかが答えとなります。

それぞれの数字を求めてみましょう。

値が0.25になるのはスレットスコアなので、(b)は「スレットスコア」です。

最後に(c)を考えていきます。

問題文に「予報精度の評価には、対象とする現象の特性に適合した指標を使うことが重要であり、雷のような (c) 現象の評価⽅法には 適中率よりも (b) が適している。」とあります。

(b)はスレットスコアですが、スレットスコアは発生頻度が低い現象の評価に適しています。適中率は「当たらない予報を避けるだけで高く見える」という弱点がありますが、スレットスコアは「事象が発生したときの予報性能」に着目できるので、雷のように頻度の低い現象の評価に適しています。

よって(c)は「発⽣頻度が低い」が正解です。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。