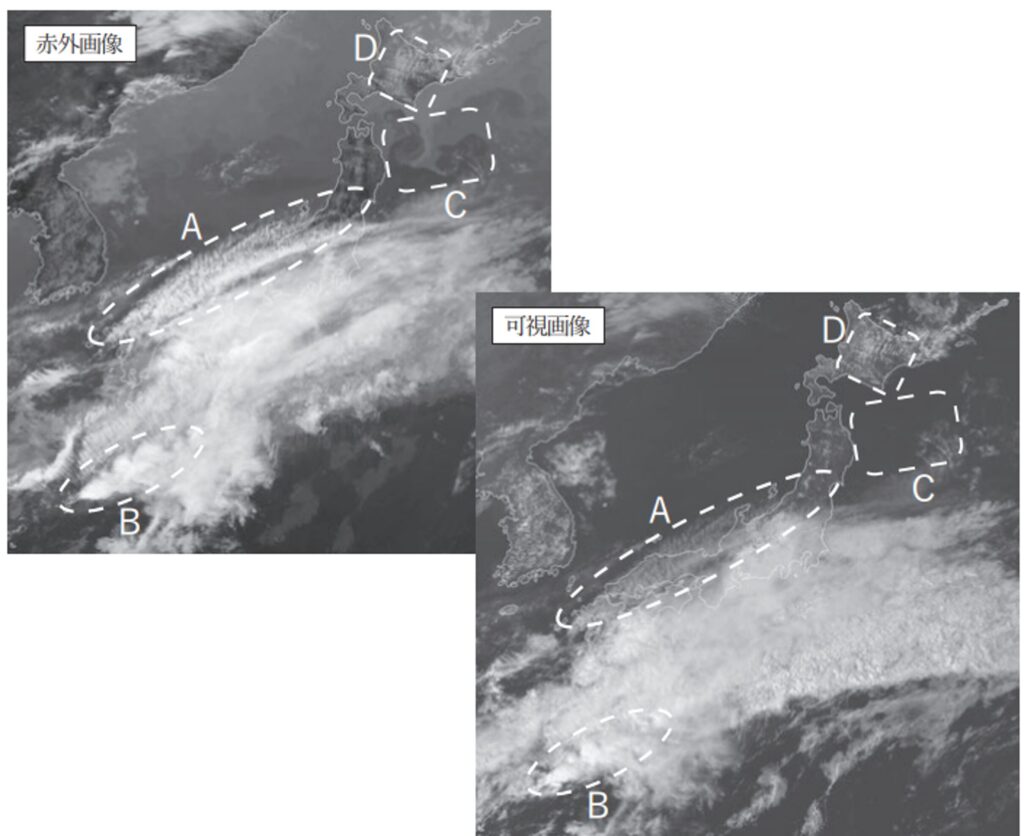

図は、4 月のある日の15 時における気象衛星画像(赤外、可視)である。図にA~Dで示した各領域あるいは雲域について述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1 つ選べ

(a) 赤外画像の領域 A に見られる細かい縞状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層雲で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。

(b) 領域B のにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。

(c) 領域C には、赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。

(d) 赤外画像、可視画像いずれにおいても領域D に縞状の雲域が存在している。このような雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。

| ① | (a)のみ誤り |

| ② | (b)のみ誤り |

| ③ | (c)のみ誤り |

| ④ | (d)のみ誤り |

| ⑤ | すべて正しい |

④ (d)のみ誤り

「赤外画像の領域 A に見られる細かい縞状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層雲で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。」

これは正です。

・上空の細い雲帯が、風向にほぼ直角に、何本も平行に並んだ模様。

・主に巻雲(Ci)で現れ、ジェット気流付近の強いシアを示すサインとなる。

・乱気流が発生しやすい。

「領域B のにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。」

これは正です。

・発達した積乱雲が上空の強い風に流されて「頭+しっぽ」の形に見える雲域。

・風上側から風下側に広がった「積乱雲の雲列」と、上層風に流される「かなとこ巻雲」で構成されている。

・形状が毛筆の穂先やにんじんのように見えるため命名された。「テーパリングクラウド」と呼ばれることもある。

「領域C には、赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。」

これは正です。

可視画像と赤外画像の違いを以下に示します。

| 種類 | 特徴 | 表すもの |

|---|---|---|

| 可視画像 | 太陽光の反射(明るさ)で表示 | 雲の形、地形、海面の模様など |

| 赤外画像 | 温度に応じた輝度で表示 | 雲頂温度、地表・海面温度など |

赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見えることから、領域Cでは温度差があるとわかります。

また、可視画像ではその境界が見えないことから、反射率に差がない(=見た目は同じ)とわかります。

見た目ではなく温度による違いが原因と考えられるため、海面水温が違うのでは、と推定できます。

「 赤外画像、可視画像いずれにおいても領域D に縞状(しまじょう)の雲域が存在している。このような雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。」

これは誤です。

「雲の高さ付近では不安定な成層状態」ではなく、「雲の高さ付近では安定な成層状態」です。

山岳波の縞状雲がきれいに並ぶとき、その雲の高度付近は安定成層となります。

安定だからこそ、上昇で冷えて波の山で凝結→雲、下降で昇温して波の谷で蒸発→雲が切れる、という規則的な“雲・晴れ”の交互配列ができます。

もし不安定成層なら、山越えで対流が立ちやすくモコモコした対流雲に崩れてしまい、整った帯状パターンは保ちにくいです。

| 成層状態 | 雲の種類 | 鉛直運動 |

|---|---|---|

| 安定 | 波状雲、レンズ雲 | 波動的(上下に揺れる) |

| 不安定 | 積乱雲、積雲 | 対流的(急上昇) |

ちなみに今回の問題の”縞状雲”は、波状雲だと考えられます。

波状雲とは、大気の“波”(重力波・山岳波など)によって、雲が規則正しく並んだものです。

①風向は、上層まで厚い層にわたってほぼ一定。山脈に直角方向に吹く。

②成層状態は、上層まで絶対安定。

③雲を形成するための十分な水蒸気が存在する。

④山岳波を生じさせるために、山頂付近である程度の強い風(10m/s以上)が吹いている。

⑤高度が上がるにつれて風速が増加している。(=風の鉛直シアがある。)

※⑤について:上に行くほど風速が強いと、山岳波を上に通しにくくなるため、波は上で止められて反射し、下の層に閉じ込められる。その結果、山の風下に定在的な波ができやすくなり、上昇部で雲、下降部で晴れがキレイな縞として並ぶようになる。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。