気象庁が⾏っている⾼層気象観測について述べた次の⽂(a)〜(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。

(a) GPS ゾンデによる観測では、上空の気圧は、気温、湿度、GPS の⾼度情報及び地上気圧を⽤いて算出されている。

(b) ラジオゾンデによる観測では、⾵向・⾵速は、ゾンデに取り付けられた⾵向・⾵速センサにより直接観測されている。

(c) ウィンドプロファイラによる観測では、上空の⼤気が乾燥していると、散乱され戻ってくる電波が弱くなり、観測できる⾼度が低くなる傾向がある。

(d) ウィンドプロファイラは、上空の⾵を⾼度500m 毎に20 分間隔で観測しており、得られた観測データは実況の監視や数値予報に利⽤されている。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ② | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| ③ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ④ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

③ a:正 b:誤 c:正 d:誤

「GPS ゾンデによる観測では、上空の気圧は、気温、湿度、GPS の⾼度情報及び地上気圧を⽤いて算出されている。」

これは正です。

GPSを搭載したラジオゾンデのことを、「GPSゾンデ」と呼びます。

GPSゾンデでは、上空の気圧は直接観測するのではなく、他の要素から計算して求められています。

GPSゾンデで観測している気象要素と観測方法は、以下の通りです。

| 気象要素 | 観測方法 |

|---|---|

| 気温 | 温度センサを使用 |

| 湿度 | 湿度センサを使用 |

| 風向 | GPSの測位情報から算出 |

| 風速 | GPSの測位情報から算出 |

| 高度 | GPSの測位情報から算出 |

| 気圧 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 |

「ラジオゾンデによる観測では、⾵向・⾵速は、ゾンデに取り付けられた⾵向・⾵速センサにより直接観測されている。」

これは誤です。風向・風速は、GPS信号から計算して求められています。

・上空の気圧、気温、湿度、風向、風速等の気象要素を観測する気象観測器。

・ゴム気球に吊るして飛ばす。

・地上から高度約30kmまでの大気の状態を観測できる。

・世界各地で毎日2回、決まった時間に観測している。(日本は9時と21時)

・全国16か所の気象官署と昭和基地(南極)で実施。

・観測データは、天気予報の基礎である数値予報モデル等に利用されている。

「ウィンドプロファイラによる観測では、上空の⼤気が乾燥していると、散乱され戻ってくる電波が弱くなり、観測できる⾼度が低くなる傾向がある。」

これは正です。空気が乾燥している場合、上空の高い所は観測しづらくなります。

・上空の風向・風速を測定する高層気象観測。

・地上から上空に向けて電波を発射し、大気中の風の乱れによって散乱されて戻ってくる電波を受信して処理する。

・ドップラー効果を利用し、発射した電波と受信した電波の周波数の違いから、風の動きがわかる。

・高度300m毎に、10分間隔で観測している。

・全国33か所で観測。

雨が降っている場合は、雨粒の動きを観測することになる。

ウィンドプロファイラは上向きに電波を出して、空気中のごく小さな“ゆらぎ”(温度・湿度差による屈折率のムラ)からの弱い反射を拾って風を測っています。

湿っているほど湿度のムラができやすく、電波が返ってきやすいです。

乾いているとムラが弱く、返ってくる電波が弱くなるので、だんだん上の高さまで届かなくなります。

その結果、観測できる最大高度は低くなる傾向にあります。

「 ウィンドプロファイラは、上空の⾵を⾼度500m 毎に20 分間隔で観測しており、得られた観測データは実況の監視や数値予報に利⽤されている。」

これは誤です。高度300m毎に、10分間隔で観測しています。

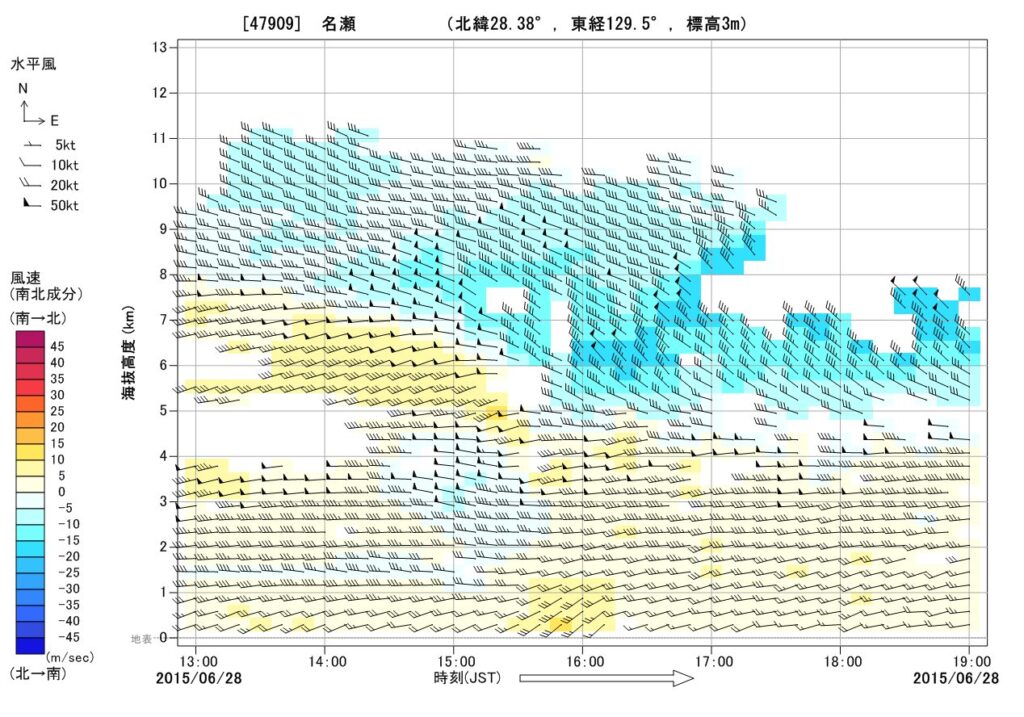

下図は、ウィンドプロファイラのデータ例です。矢羽根で風向、色で風速が示されています。

(引用:ウィンドプロファイラ>データの見方の例(気象庁))

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。