気象庁が地上気象観測において定義している⼤気現象について述べた次の⽂ (a)〜(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。

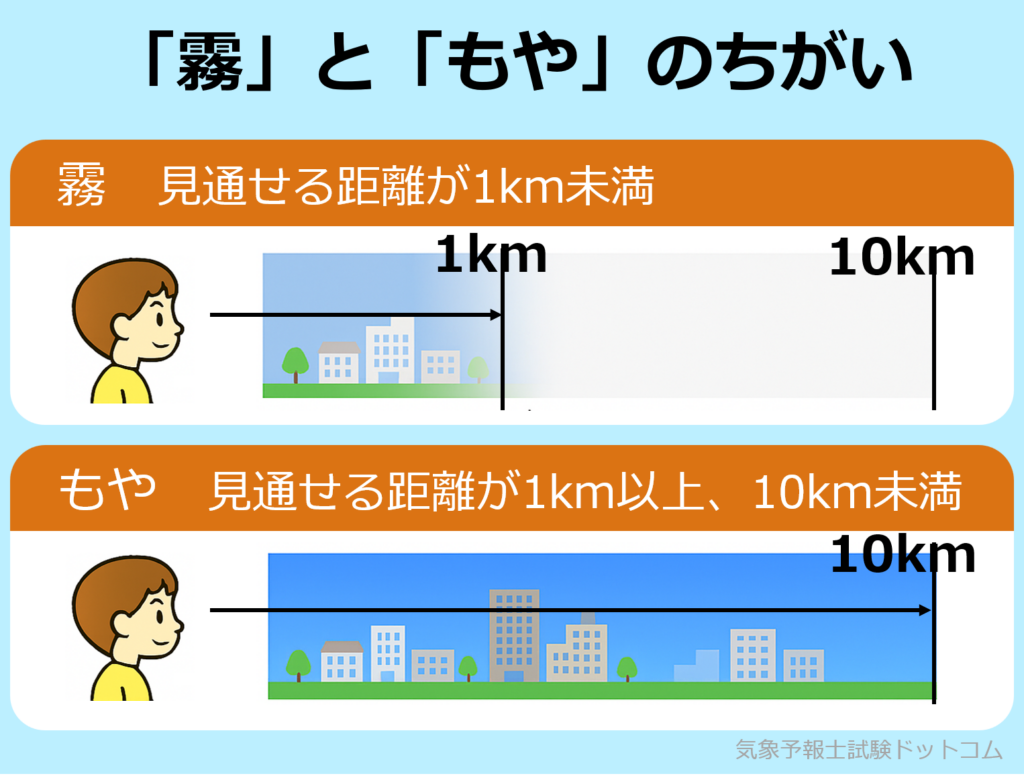

(a) 霧やもやは、微⼩な⽔滴や湿った微粒⼦が⼤気中に浮遊する現象で、⽔平視程が1km未満の場合が霧、1km以上10km未満の場合がもやである。

(b) 地ふぶきは、雪が降ると同時に、積もった雪が地上⾼く吹き上げられる現象である。

(c) 過冷却の⾬滴が降ってきて地⾯や地物に当たるとすぐに凍るものを凍雨という。

(d) 地中に含まれる⽔分が氷の結晶となって地⾯に析出したものを、霜という。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ② | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ③ | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| ④ | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| ⑤ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

③ a:正 b:誤 c:誤 d:誤

「霧やもやは、微⼩な⽔滴や湿った微粒⼦が⼤気中に浮遊する現象で、⽔平視程が1km未満の場合が霧、1km以上10km未満の場合がもやである。」

これは正です。問題文の通りです。

「地ふぶきは、雪が降ると同時に、積もった雪が地上⾼く吹き上げられる現象である。」

これは誤です。

地ふぶきは、雪が降っていない状態で、積もった雪が地上⾼く吹き上げられる現象です。

雪が降っているときに、積もった雪が地上⾼く吹き上げられる現象は、「ふぶき」です。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 地ふぶき | 積もった雪が風のために空中に吹き上げられる現象。 |

| ふぶき | 「やや強い風」程度以上の風が雪を伴って吹く状態。 降雪がある場合と、降雪はないが積もった雪が風に舞上げられる場合(地ふぶき)とがある。 |

「過冷却の⾬滴が降ってきて地⾯や地物に当たるとすぐに凍るものを凍雨という。」

これは誤です。「凍雨」ではなく「雨氷」です。

凍雨は、雨滴が凍って落下する「氷の粒」です。

雨氷は、着氷性の雨による雨粒が、樹木や建物、地面などに当たった瞬間にすぐに凍るものを指します。

以下では、着氷・雨氷・凍雨について解説します。

着氷は、大気中の水蒸気・霧粒・雨粒などが、地上や物体(樹木・建物・飛行機など)に凍りつく現象の総称です。

着氷の分類

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 霧氷 | 霧や雲の微小な水滴(過冷却または昇華)によってできる氷。 形態により「樹霜」「樹氷」「粗氷」に細分。白色不透明。 |

| 雨氷 | 過冷却の雨や霧雨が物体に当たって凍りついた氷。無色透明。 |

雨氷は着氷の一種で、過冷却状態の雨粒が地上の物体に触れた瞬間に凍りつく現象です。

●発生の仕組み

・上空の暖かい層で雪が溶けて雨になる。

→ その雨粒が再び冷たい層を通過しても凍らず、0℃以下の液体(過冷却水滴)のまま地表に到達。

→ 地上の物体に当たった瞬間、刺激で瞬間的に凍りつく。

●見た目

・無色透明の氷が木の枝や電線などをコーティングする。

●特徴

・上空に暖気、地表付近に寒気がある「逆転層」などで起こりやすい。

凍雨は、雪が途中で溶けて雨になり、地表付近で再び凍って氷の粒として降る現象です。

●発生の仕組み

・上空の暖かい層で雪がいったん溶けて雨になる。

→ その後、地表付近の冷たい層を通過する間に、地表付近の寒気を受けて空中で再び雨粒が凍る。

●見た目

・あられのような、透明〜半透明の氷の粒。

●雨氷との違い

・凍雨は空中で凍ってから降る。

・雨氷は地表で凍る。

「 地中に含まれる⽔分が氷の結晶となって地⾯に析出したものを、霜という。」

これは誤です。「霜」ではなく「霜柱」です。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 霜 | 空気中の水蒸気が直接氷となり、物体の表面に付着した氷の結晶。 植物や地面、車の窓等によくできる。 |

| 霜柱 | 地中の水分が凍ってできる。霜とは別の現象。 |

「霜」では、水蒸気(気体)が氷(固体)になるので、昇華という現象が起きています。

「霜柱」では、水(液体)が氷(固体)になるので、凝固という現象が起きています。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。