地球大気の風や温度などの物理量を経度方向に帯状平均した子午面内における大循環の構造について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) ハドレー循環の下降流域は、1年を通じて緯度40度から50度付近にあり、この緯度帯では降水量が少ない。

(b) フェレル循環は、水平スケールが10000 kmを超える傾圧不安定波が成長する傾圧性の強い緯度帯に見られる。

(c) フェレル循環は、高温域で下降し低温域で上昇する間接循環となっている。

| (a) | (b) | (c) | |

| ① | 正 | 正 | 正 |

| ② | 正 | 誤 | 誤 |

| ③ | 誤 | 正 | 正 |

| ④ | 誤 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 正 |

⑤ a:誤 b:誤 C:正

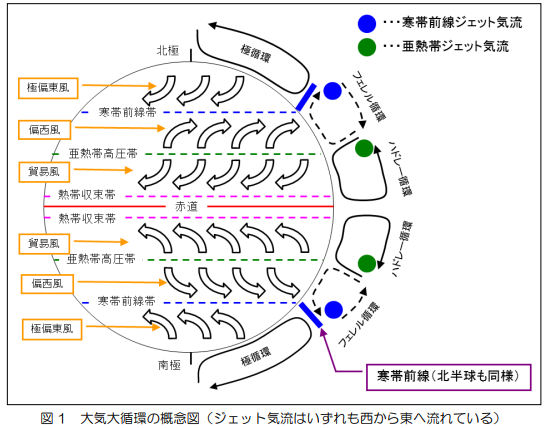

地球には、大きく3つの循環があります。

・ハドレー循環:赤道から緯度30°の間。赤道付近で上昇、亜熱帯で下降(熱的に“直接”)

・フェレル循環:緯度30~60°の間。亜熱帯で下降、亜寒帯で上昇(熱的に“間接”)。

・極循環:緯度60°~極の間。60°付近で上昇、極付近で下降(熱的に“直接”)。

赤道付近は暑い(=太陽放射が強い)ため、上昇流が発生します。

赤道付近で上空に上がった空気は、南北方向に流れますが、コリオリ力の影響を受けるため緯度30°あたりまでしか移動できません。

そのため緯度30°付近では下降流が発生します。この流れがハドレー循環です。

北極や南極付近は寒い(=太陽放射の影響が弱い)ため、空気が沈降します。

極付近で下降流ができて、その風は赤道方向に向かって吹き出し、緯度60°付近で上昇します。この流れが極循環です。

ハドレー循環と極循環は、熱を直接運ぶ「直接循環」となります。

ハドレー循環と極循環の間にあるのが、フェレル循環です。

フェレル循環は中緯度帯で起こる循環で、温帯低気圧により南北の温度差を解消しようとする流れを指します。

南北の温度差の解消なので、暖気が極側で上昇し、寒気が赤道側で下降しています。冷たい空気側で上昇流が発生・暖かい空気側で下降流が発生しているため、これは見かけ上の循環といえます。

ハドレー循環と極循環を「直接循環」と呼ぶのに対し、フェレル循環は「間接循環」と呼ばれています。

「ハドレー循環の下降流域は、1年を通じて緯度40度から50度付近にあり、この緯度帯では降水量が少ない。」

これは誤です。ハドレー循環の下降流域は、緯度30°付近です。

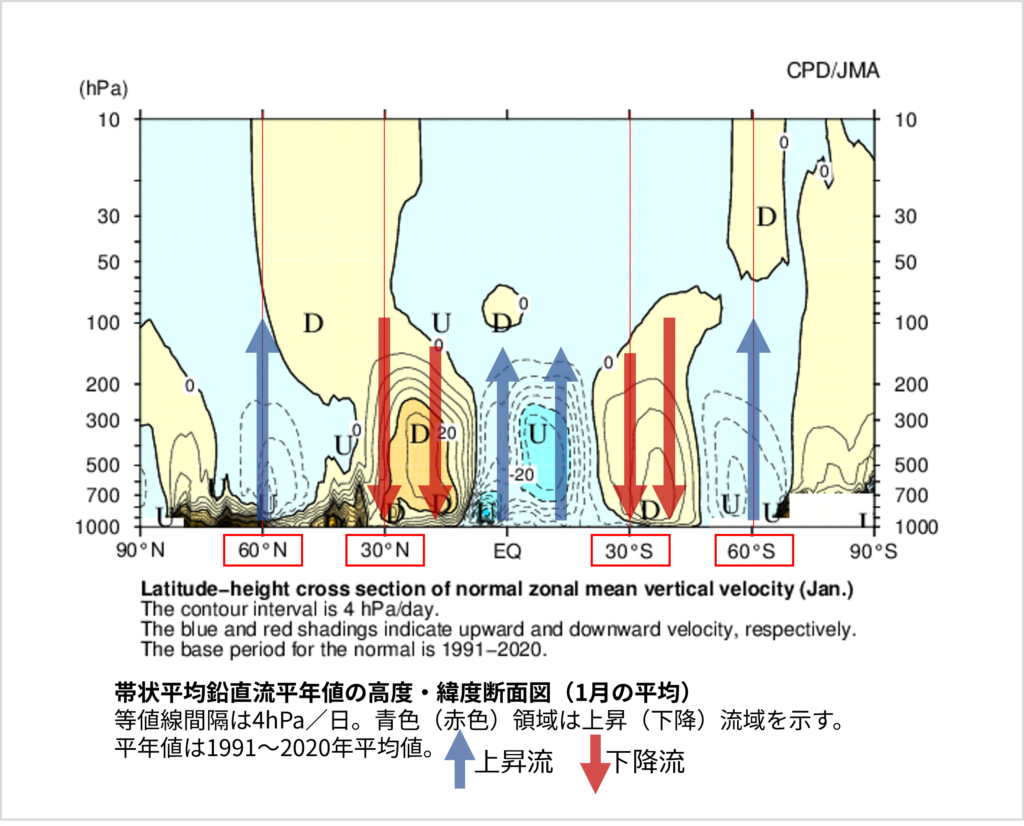

実際のデータを見ても、緯度30度付近で下降流が見られます。

上図では、水色の領域が上昇流域、黄色っぽい領域が下降流域を表しています。

赤道付近で上昇流、緯度30°付近では下降流、緯度60°付近で上昇流となっています。

上図は、1月の平均値ですが、他の月でも同様の傾向が見られます。

ちなみに、ハドレー循環の下降流域(緯度30°付近)では「亜熱帯高圧帯」が形成されます。亜熱帯高圧帯では下降気流により、空気は乾燥しやすくなります。

「フェレル循環は、水平スケールが10000 kmを超える傾圧不安定波が成長する傾圧性の強い緯度帯に見られる。」

これは誤です。「水平スケールが10000 kmを超える傾圧不安定波」ではなく、「水平スケールが3000~5000 kmほどの傾圧不安定波」です。

フェレル循環のある緯度30~60°付近では、傾圧不安定により温帯低気圧が発生します。

温帯低気圧の水平スケールは約3000~5000kmです。

水平スケールが10000 kmを超えるような波は、プラネタリー波と言えます。そのためフェレル循環の傾圧不安定波とは合致しません。

「フェレル循環は、高温域で下降し低温域で上昇する間接循環となっている。」

これは正です。問題文の通りです。

「熱的に直接な循環」とは、暖域で上昇・寒域で下降する流れのことで、ハドレー循環や極循環が相当します。

フェレル循環はこれと逆で、暖かい亜熱帯で下降・寒冷な亜寒帯で上昇 するため、 熱的に“間接”と言えます。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。