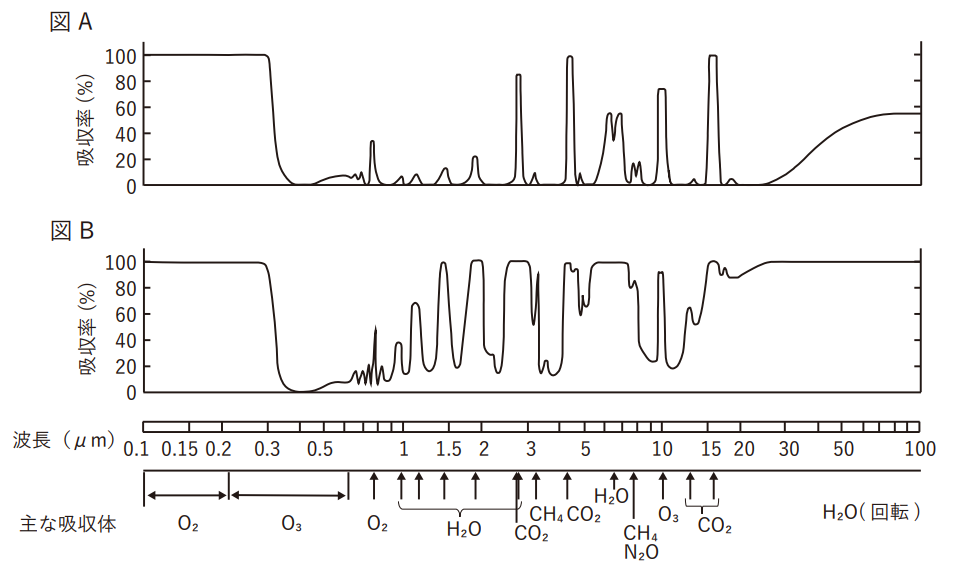

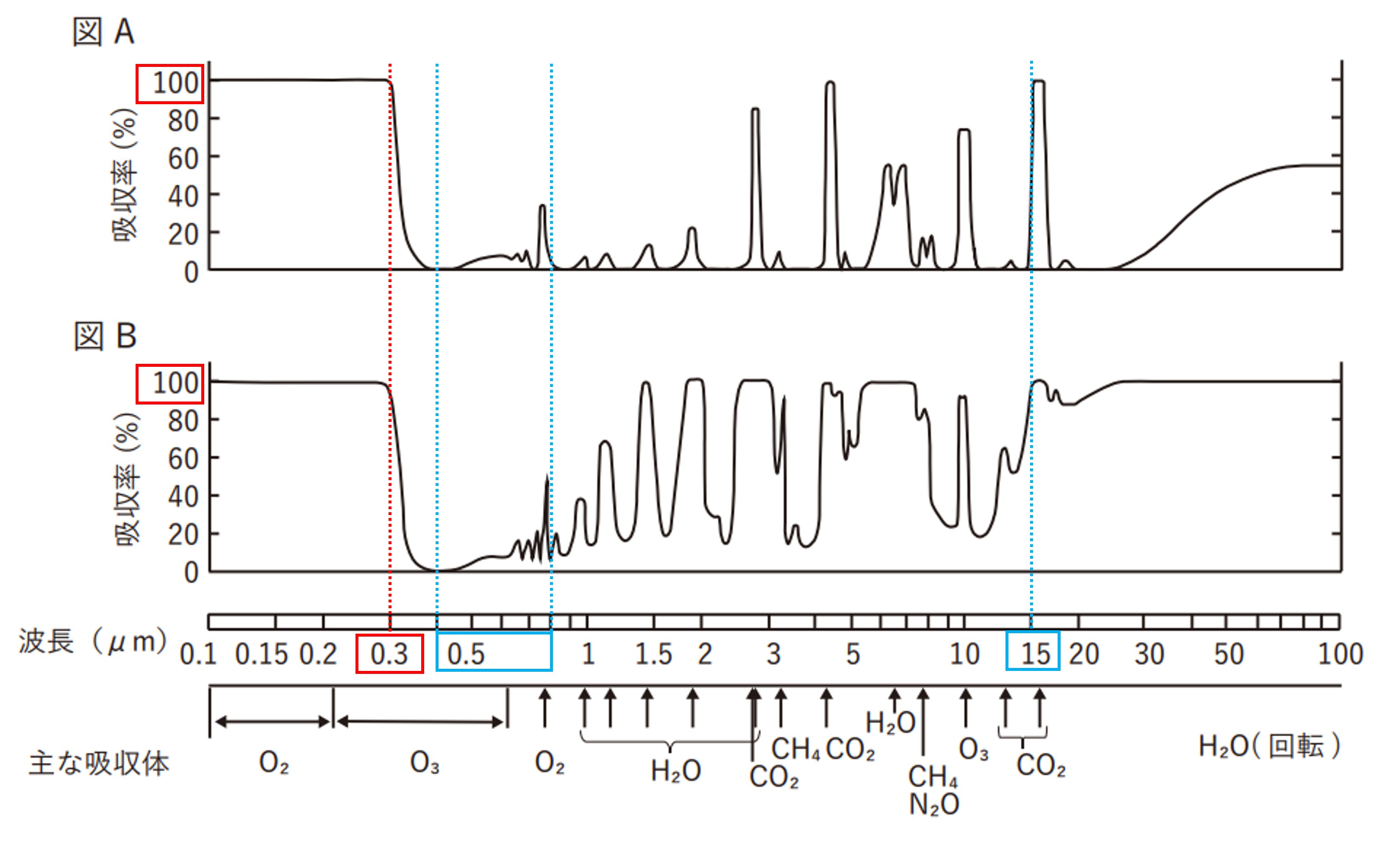

図A、図Bはそれぞれ、中緯度における大気上端から対流圏界面付近までの層と、大気上端から地表面付近までの層のいずれかによる、太陽放射と地球放射の波長ごとの吸収率を示したものである。この両図の下には波長と吸収に寄与する気体(吸収体)を示している。これらの図について述べた文の空欄(a)~(c)に入る数値と語句の組合せとして適切なものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

図A、図Bより、波長(a)の紫外線は、大気上端から対流圏界面付近までの層の中ではほぼ吸収されてしまい、地上面付近にはほとんど到達しないことが分かる。図Bでは図Aと異なり(b)による高い吸収率が多くの波長で示されており、このことから図Bは大気上端から(c)付近までの大気の層による吸収率を示したものであることが分かる。

| (a) | (b) | (c) | |

| ① | 0.3 μm以下 | 二酸化炭素 | 対流圏界面 |

| ② | 0.3 μm以下 | 水蒸気 | 地表面 |

| ③ | 0.4~0.8 μm | 二酸化炭素 | 対流圏界面 |

| ④ | 0.4~0.8 μm | 水蒸気 | 地表面 |

| ⑤ | 15 μm付近 | 二酸化炭素 | 地表面 |

② a:0.3 μm以下 b:水蒸気 c:地表面

「図A、図Bより、波長(a)の紫外線は、大気上端から対流圏界面付近までの層の中ではほぼ吸収されてしまい、地上面付近にはほとんど到達しないことが分かる。」

「ほぼ吸収されている」とは、「吸収率100%に近い」と言え換えることができます。

図Aと図Bを見て、吸収率100%に近い波長帯がどこなのか、確認してみましょう。

選択肢より「0.3 μm以下」「0.4~0.8 μm」「15 μm付近」に注目して見てみます。

図Aと図Bをみると、「0.3 μm以下」の波長では、ほぼ吸収率100%です。

よって(a)の答えは「0.3 μm以下」だとわかります。

ちなみに「0.4~0.8 μm」は、図A・図Bともにだいたい吸収率0~40%となっています。

また、図Aでは15 μmを境に吸収率0%と100%になっていて、図Bでは15 μm付近で吸収率60~100%だと読み取れます。15 μm付近でも一部で吸収率100%とはなっていますが、より安定して吸収率100%と言えるのは「0.3 μm以下」のほうです。

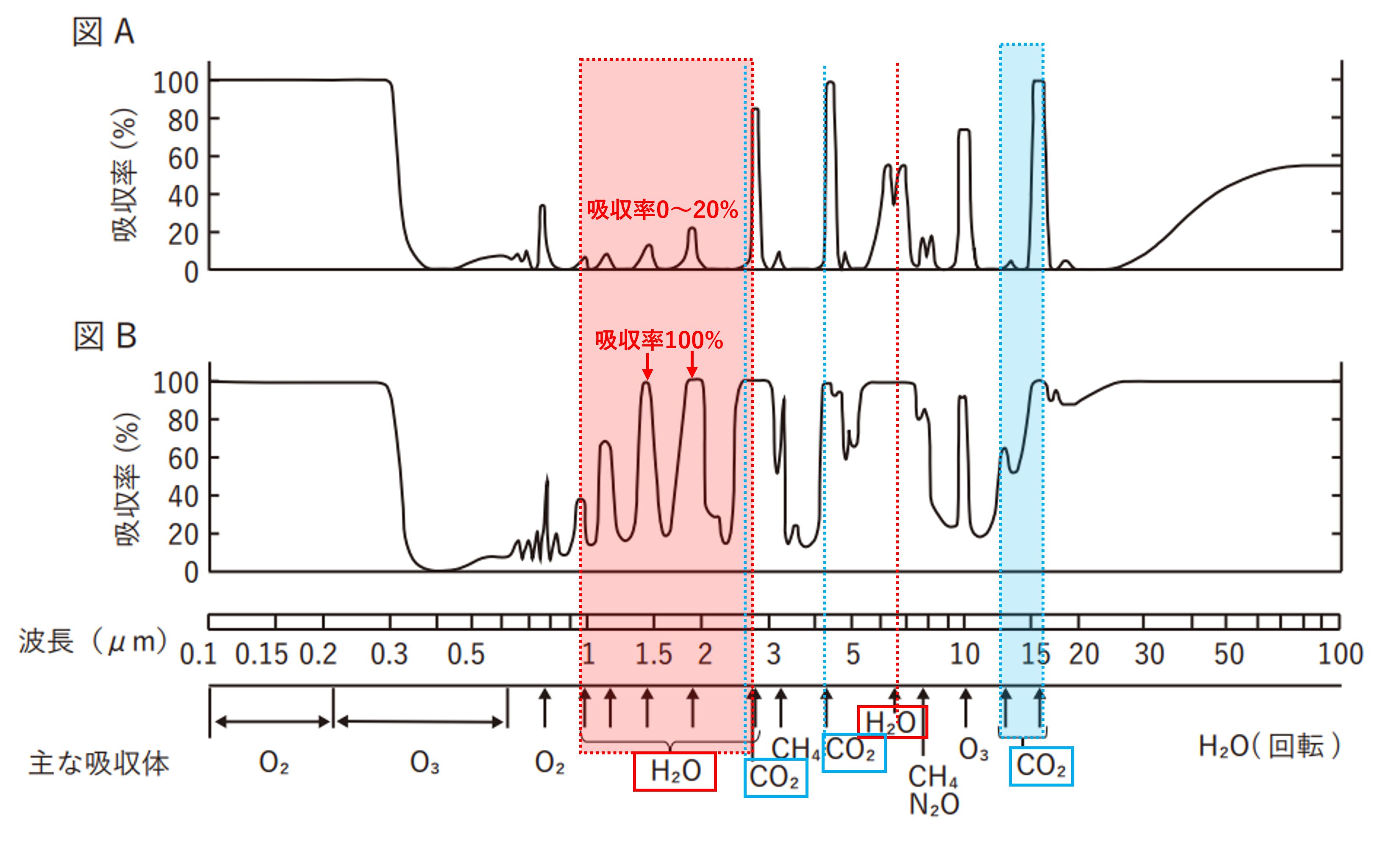

「図Bでは図Aと異なり(b)による高い吸収率が多くの波長で示されており、」

選択肢より「二酸化炭素(CO2)」と「水蒸気(H2O)」に注目して、図Aと図Bを見てみます。

波長1.5 μmや2 μm付近では、水蒸気(H2O)が主な吸収体となっていますが、図Aでは吸収率0~20%程度、図Bでは吸収率100%だとわかります。また、波長7 μm付近でも、図Aより図Bのほうが、H2Oによる吸収率が高いです。

波長15 μm付近では、二酸化炭素(CO2)が主な吸収体となっていますが、図Aでは吸収率0~100%、図Bでは吸収率60~100%だとわかります。

以上より、図Bで高い吸収率が多くの波長で示されているのは、水蒸気だと言えます。

「図Bでは図Aと異なり(b=水蒸気)による高い吸収率が多くの波長で示されており、このことから図Bは大気上端から(c)付近までの大気の層による吸収率を示したものであることが分かる。」

図Aと図Bは、一方が「大気上端から対流圏界面付近までの層」で、もう一方が「大気上端から地表面付近までの層」を表しています。

また、図Bは「水蒸気による高い吸収率が多くの波長で示されている層」です。

図Bのように水蒸気の影響が強く表れるのは、下層(対流圏下部~地表付近)に水蒸気が多く存在するためです。雲や台風などの水蒸気を伴う気象現象が対流圏内で発生していることをイメージすると、わかりやすいかもしれません。

よって図Bのほうが、地表面付近までの大気層を表しているとわかります。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。