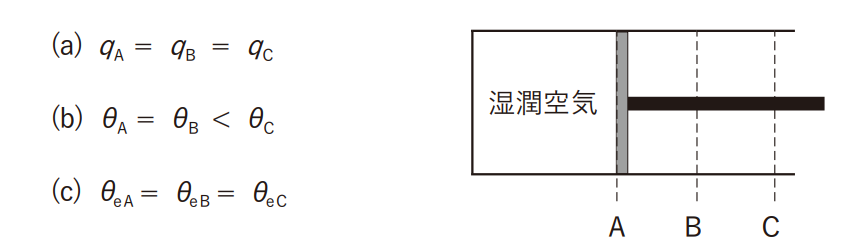

図に示すような断熱性のよいシリンダーとピストンでできた容器の中に未飽和の湿潤空気を封入して、ピストンをゆっくりとAからCまで引き出した。その際、ピストンがBとCの間にあるときに、シリンダー内で水蒸気の凝結が生じた。ピストンがA、B、Cの位置にあるときのシリンダー内の空気の水蒸気の混合比q、温位θ、相当温位θeについて、以下の関係(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。ただし、q、θ、θeの添え字A、B、CはそれぞれピストンがA、B、Cの位置にあるときの物理量であることを示す。また、凝結した水の体積及びこの水への熱の移動は無視できるものとする。

| (a) | (b) | (c) | |

| ① | 正 | 正 | 正 |

| ② | 正 | 誤 | 正 |

| ③ | 誤 | 正 | 正 |

| ④ | 誤 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 |

③ a:誤 b:正 C:正

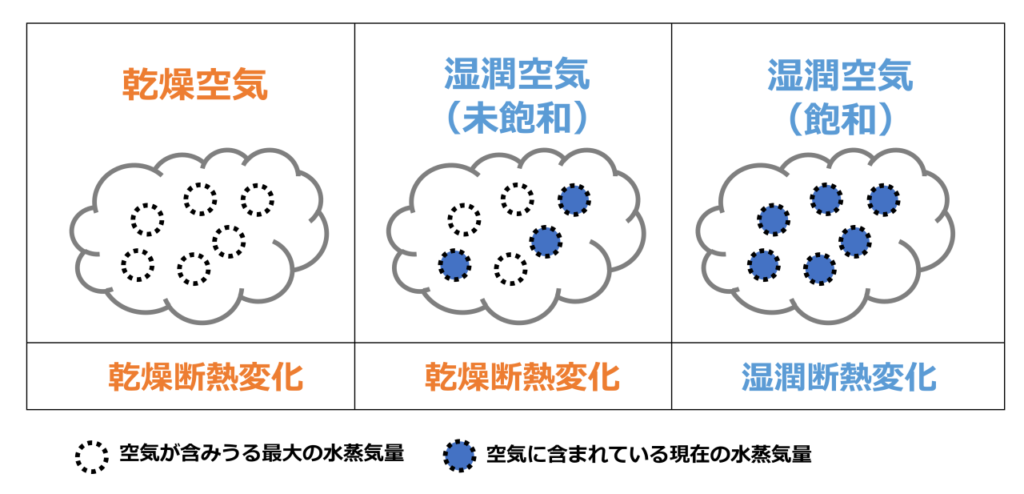

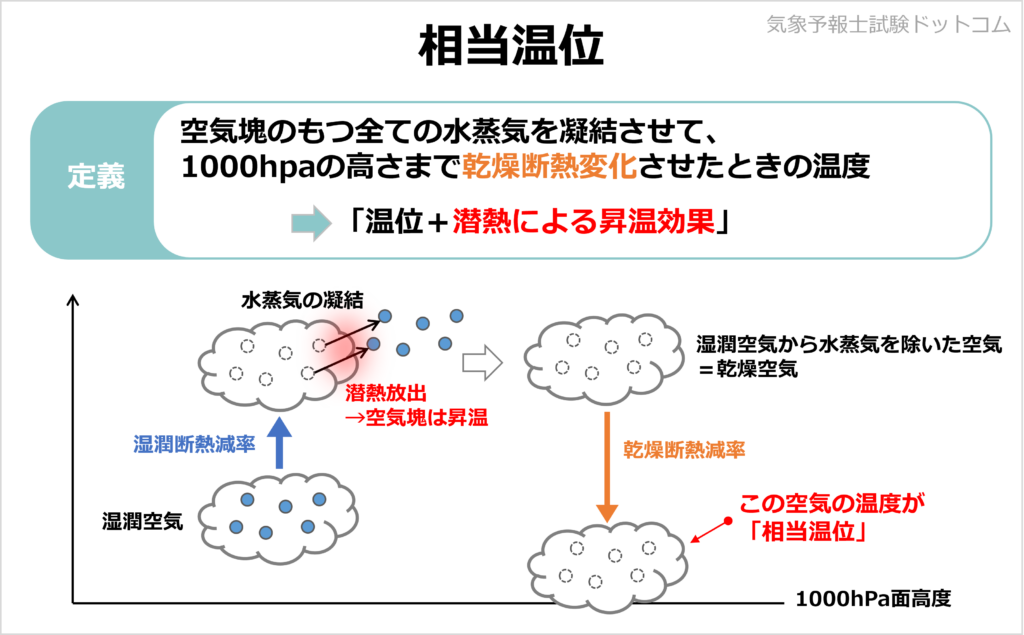

空気塊が周囲と熱のやりとりをせずに変化することを、断熱変化と言います。

断熱変化には、「乾燥断熱変化」と「湿潤断熱変化」の2種類があります。

・水蒸気の凝結が起きていないときの変化。

・水蒸気が全くない「乾燥空気」や、水蒸気はあるけど凝結していない「未飽和の湿潤空気」で起こる。

・水蒸気の凝結が起きているときの変化。

・水蒸気があって凝結もしている「飽和状態の湿潤空気」で起こる。

・水蒸気(気体)が凝結して水滴(液体)になるとき、潜熱が放出されるので、空気塊は暖められます。

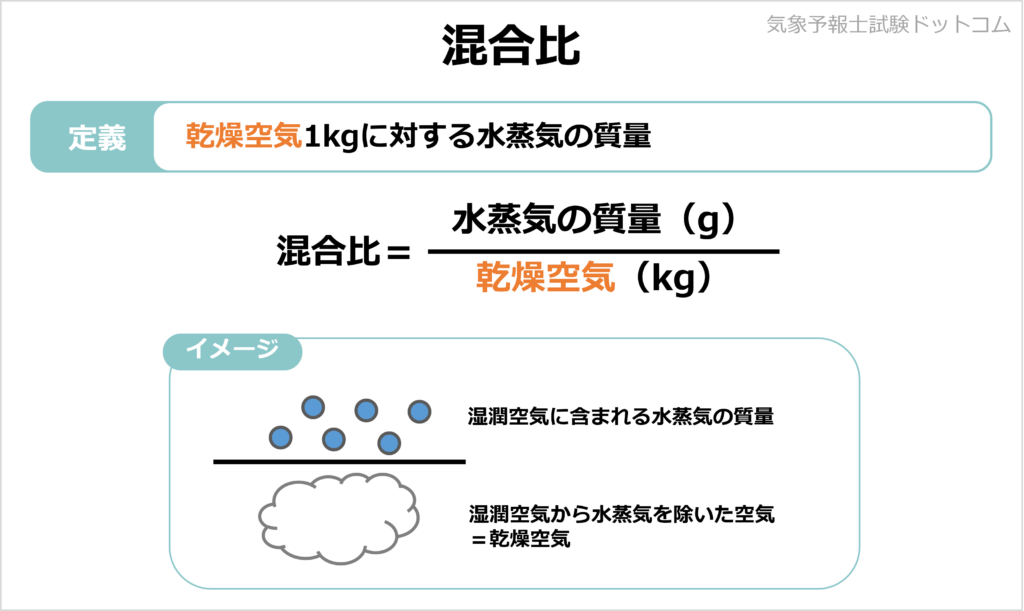

混合比は、乾燥空気と水蒸気の質量が関係します。

問題文より、各位置での空気の状態は以下の通りです。

・Aの位置:未飽和の湿潤空気

・Bの位置:未飽和の湿潤空気

・Cの位置:飽和した湿潤空気(水蒸気が凝結する)

水蒸気(気体)は凝結すると、水滴(液体)になります。

そのためピストンがCの位置にあるとき、水蒸気が減って、水滴が増えることになります。

水蒸気が減ってしまうため、混合比は小さくなります。

よって「qA=qB=qC」は誤りです。

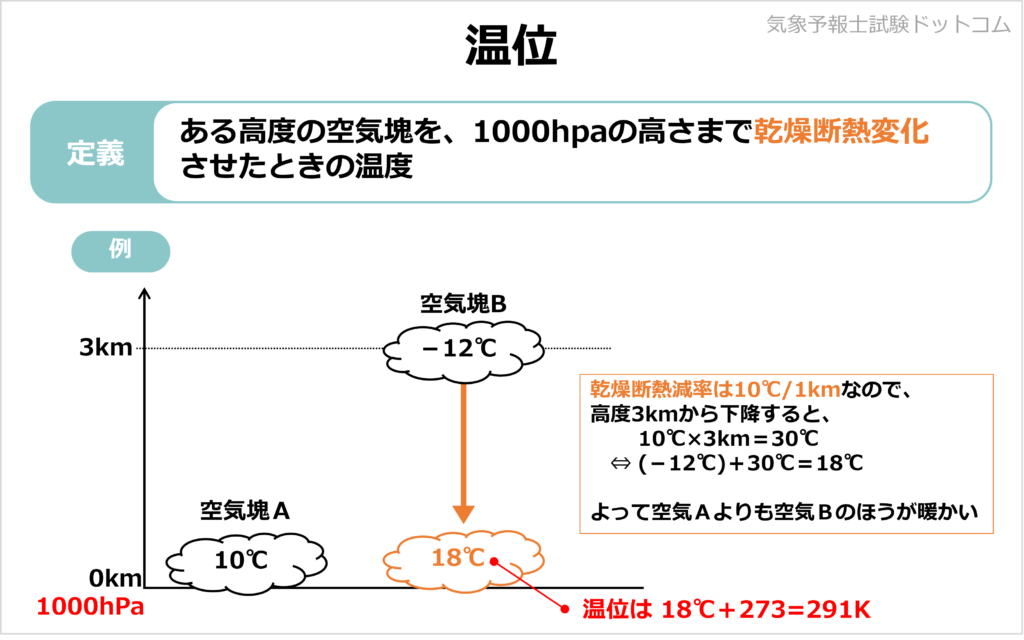

温位は、乾燥断熱変化させたときの温度を表しますが、水蒸気が凝結すると潜熱が発生して空気が暖められます。

A→Bの変化では、水蒸気の凝結が生じないため、θA=θBです。

B→Cの変化では、水蒸気の凝結により空気が暖められるため、θB<θCとなります。

よって「θA=θB<θC」は正しいです。

相当温位では、すでに水蒸気の凝結に伴う潜熱の効果を加味しています。

そのため空気塊の水蒸気が凝結しても、相当温位は変わりません。

よって「θeA=θeB=θeC」は正しいです。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。