大気中を鉛直方向に運動する未飽和の空気塊について述べた次の文章の空欄 (a)、(b) に入る語句と数値の組み合わせとして適切なものを、下記の①~⑤の中から 1 つ選べ。ただし、空気塊は周囲の大気とは混合せず、空気塊に含まれる水蒸気は凝結しないものとし、空気塊は地表面には到達しないものとする。

温度減率が 0.6℃/100 m の大気中の高度 A において、周囲の大気と気圧が等しく、周囲より温度が 4℃ 低い空気塊を静かに放出したところ、空気塊は落下をはじめ、断熱的に下降して周囲の温度と等しくなる高度 B に達した後、(a)。このとき、高度 A と高度 B の高度差は (b) である。

| (a) | (b) | |

| ① | 加速しながら下降を続けた | 約 400 m |

| ② | そのまま静止した | 約 670 m |

| ③ | 高度 B 付近で上下に振動した | 約 670 m |

| ④ | 加速しながら下降を続けた | 約 1000 m |

| ⑤ | 高度 B 付近で上下に振動した | 約 1000 m |

⑤ a:高度 B 付近で上下に振動した b:約 1000 m

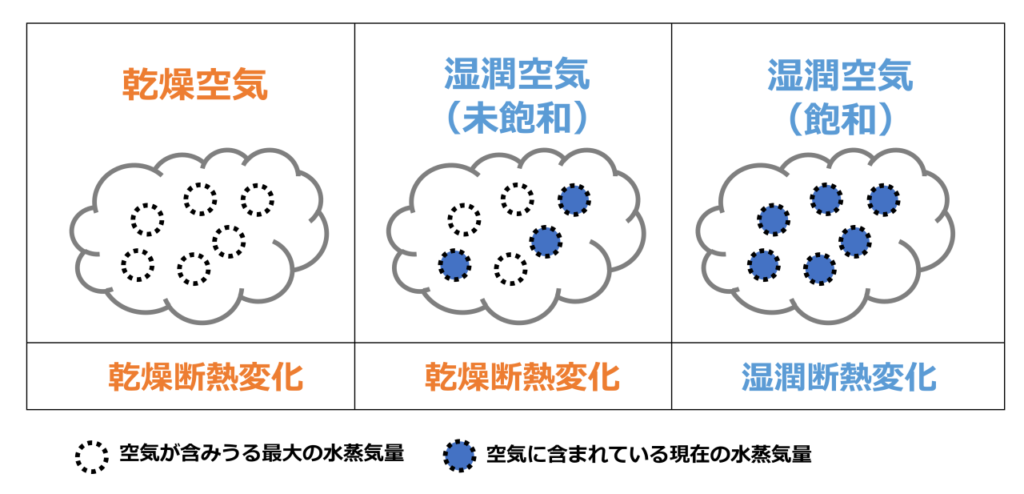

空気塊が周囲と熱のやりとりをせずに上下に移動するとき、その気温の変化率(1kmあたり何℃変わるか)を「断熱減率」といいます。

・上昇すると:空気は膨張して冷える

・下降すると:空気は圧縮されて温まる

この「1kmあたり何℃変わるか」は、空気が乾いているか湿っているかによって異なります。

未飽和の空気のときは「乾燥断熱減率」、飽和した空気のときは「湿潤断熱減率」と呼ばれ、それぞれ値が違います。

・湿っていない(=水蒸気が凝結しない)空気の場合

・約10℃/km

・空気が水蒸気を含み、凝結が起こる場合

・凝結熱で暖められるため、冷え方がゆるやかになる

・4〜7℃/km程度(気温や湿度によって変わる)

(a)を解く前に、先に(b)を計算します。

今回は、未飽和の空気塊を下降させたときの温度変化をもとに、高度を求める問題です。

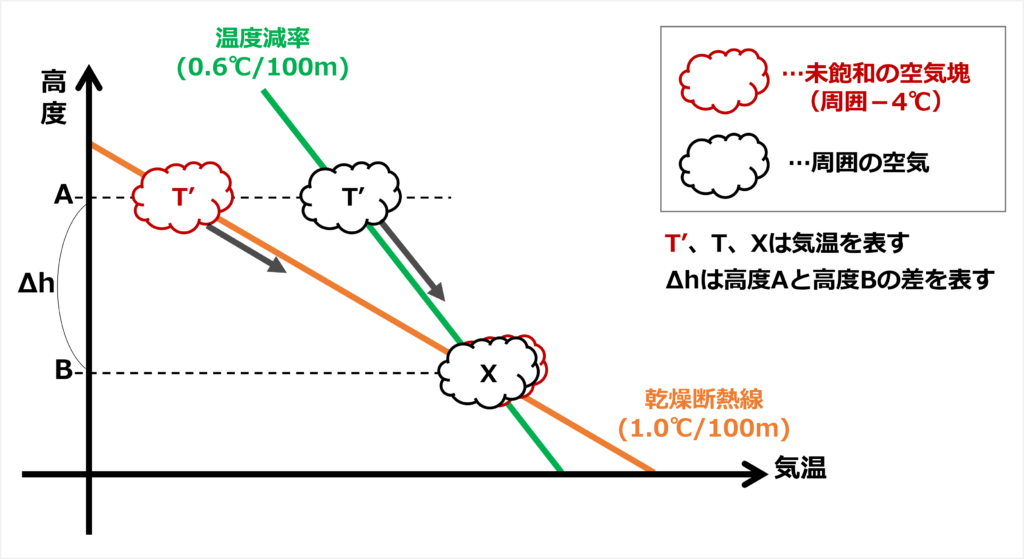

下降させるのは「未飽和の空気塊」ですが、「周囲の大気の温度減率が 0.6℃/100 m」という記載もあることから、周囲の空気塊も下降させたときに、温度が同じになる高度を考えていきます。

状況を図示すると、以下のようになります。

※(2025/8/23)上記グラフにおいて、緑色と橙色の表示が逆になっていたため、訂正いたしました。ご指摘くださった方に感謝申し上げます。

未飽和の空気塊が断熱的に下降するときは、乾燥断熱減率にもとづいて温度変化します。

問題文に乾燥断熱減率の記載はありませんので、乾燥断熱減率が「10℃/km(=1.0℃/100m)」ということは覚えておきましょう。

今回の問題では、「未飽和の空気塊」は乾燥断熱減率、「周囲の空気」は問題文に記載の温度減率( 0.6℃/100 m)にもとづいて温度変化します。

高度Aにある2つの空気塊は、異なる温度減率で下降しますが、高度Bで同じ温度になります。

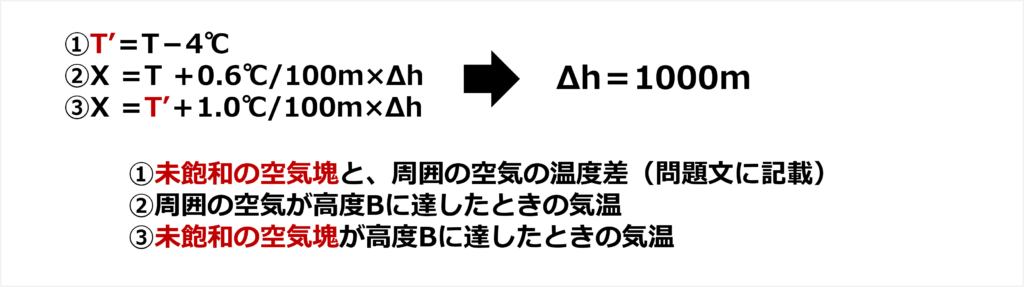

この状況を式に表して計算すると、以下のようになります。

よって(b)は約1000mです。

高度Bに到達したあとの空気塊の運動を考えます。

高度Bで温度が等しくなっても、空気塊は下降の慣性を持つため、さらに少し下へ移動します。

すると、空気塊は周囲より暖かく(軽く)なって浮き上がる → 行き過ぎてまた下がる…を繰り返し、B の近くで上下にゆっくり振動します。

おわんの底でコロコロ揺れるビー玉のようなイメージです。

高度Bのまわりで往復運動振動をするので、(a)は「高度B付近で上下に振動」となります。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。