地球大気の鉛直構造について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a) 経度方向に帯状平均した高度15km付近の年平均気温は、赤道付近で最も低くなっている。

(b) 中緯度の対流圏界面の高さは季節とともに変動するが、移動性高気圧や温帯低気圧にともなって変動することはほとんどない。

(c) 成層圏では、成層が安定しているため鉛直方向の大気の運動はほとんど起こらない。

(d) 熱圏では、大気を構成する分子や原子が太陽放射に含まれる紫外線等によって電離し、中間圏よりも自由電子の数密度が大きい。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 正 | 正 |

| ② | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ③ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| ④ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

② a:正 b:誤 c:誤 d:正

「経度方向に帯状平均した高度15km付近の年平均気温は、赤道付近で最も低くなっている。」

これは正です。

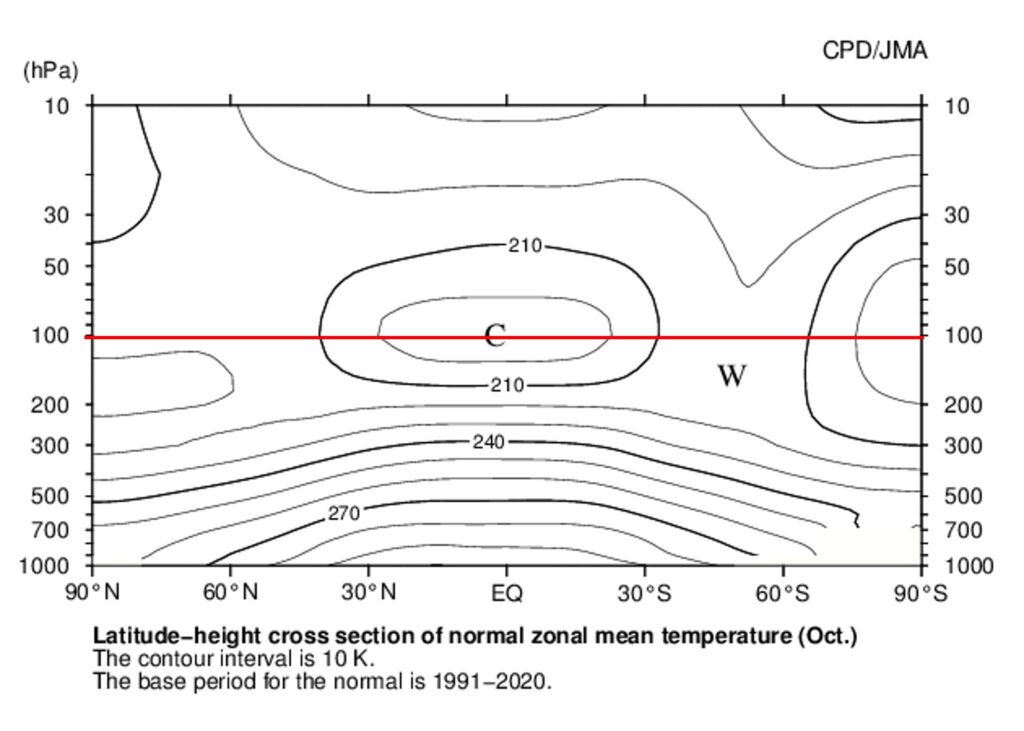

帯状平均気温の平年値を見てみます。

高度15km付近に相当する高度100hPaを見ると、赤道(EQ)付近は200K以下となっていて、気温が低いです。

極側にいくと、気温が高くなっています。

上図は10月の平年値ですが、他の月でも同じ傾向が見られます。

「中緯度の対流圏界面の高さは季節とともに変動するが、移動性高気圧や温帯低気圧にともなって変動することはほとんどない。」

これは誤です。

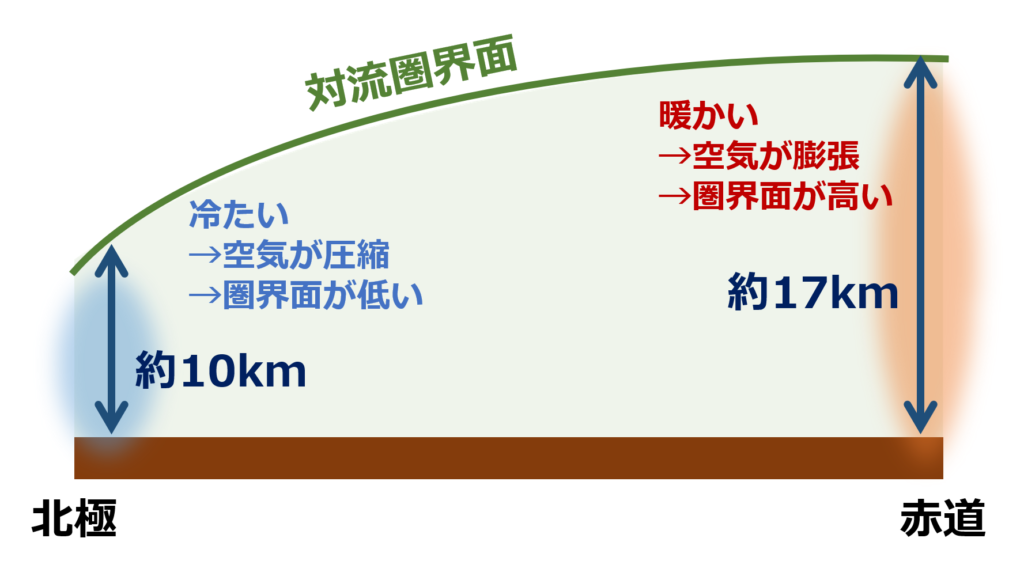

対流圏界面は、気温の高い時期・場所では、高度が高くなります。これは、暖かいと空気が膨張するためです。

同じ緯度で考えると、日本では夏の暑い時期は、対流圏界面の高度が高くなります。

反対に、冬の時期は気温が低く空気が圧縮されるため、対流圏界面の高度は低くなります。

そして、対流圏界面の高さは季節変動だけでなく、移動性高気圧や温帯低気圧でも変動します。

地上天気図に現れる移動性高気圧や温帯低気圧は、地上だけの現象ではなく上空まで続く立体構造となっていて、対流圏界面にも影響します。

地上が高気圧の時、上空にはリッジができていて、対流圏界面の高度は高くなりやすいです。

「成層圏では、成層が安定しているため鉛直方向の大気の運動はほとんど起こらない。」

これは誤です。

成層圏では、成層は安定していますが、鉛直方向の大気の運動も起こっています。

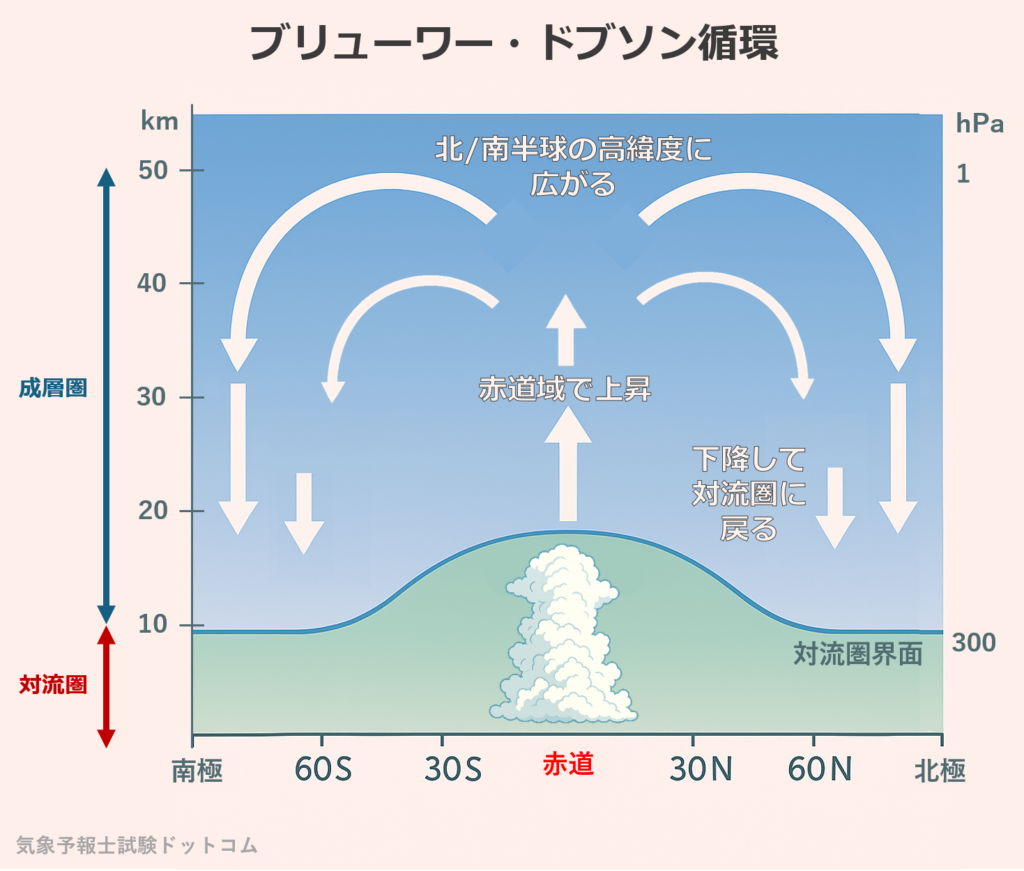

そのひとつが、ブリューワー・ドブソン循環です。

ブリューワー・ドブソン循環では、まず赤道付近の上空の対流圏界面から上昇流が生じます。

その後、成層圏で両方の半球の高緯度へ移動し、北緯・南緯60°付近で下降して対流圏に戻ります。

この循環は、イギリスのブリューワーさんとドブソンさんが、オゾンや水蒸気の観測をしていた時に見つけました。

また、ブリューワー・ドブソン循環以外にも、成層圏準2年周期振動なども成層圏で発生し、鉛直方向の大気の運動が起こります。

「 熱圏では、大気を構成する分子や原子が太陽放射に含まれる紫外線等によって電離し、中間圏よりも自由電子の数密度が大きい。」

これは正です。

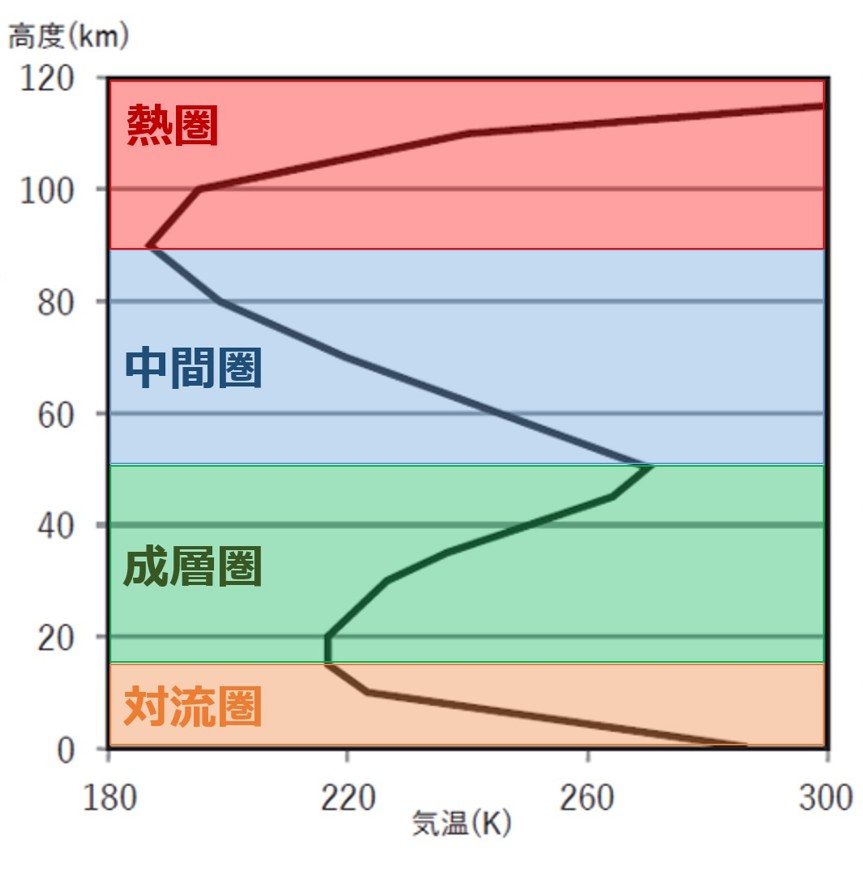

熱圏は太陽に近いので、紫外線がダイレクトに降り注ぎます。そのうち0.1μm以下の波⻑の短い紫外線が、熱圏にある窒素や酸素に吸収されて、温度が高くなります。

このとき、紫外線の作用によって窒素や酸素の原⼦・分⼦から「電子」が分離します。これを「光電離」と呼びます。

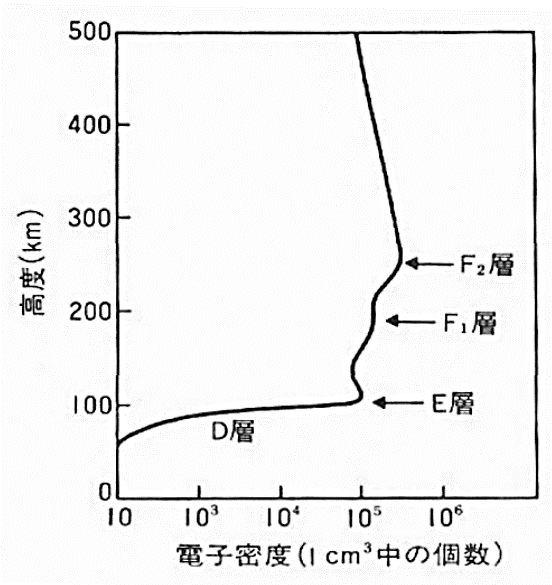

光電離によって放出された電子と、電子を失った原子が混在する領域を「電離層」といいます。

電子密度の高度分布をみると、中間圏に相当する「D層」よりも、熱圏に相当する「E層」のほうが電子密度は大きいとわかります。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。