放射とは

放射とは、物体が電磁波の形でエネルギーを放出(または吸収)する現象です。

電磁波には、可視光線、赤外線、紫外線、X線などが含まれます。

| 種類 | 主な発生源 | 波長 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ☀️ 太陽放射 | 太陽 | 短波(約0.2~4μm) | 主に可視光・紫外線・近赤外線 |

| 🌍 地球放射 | 地球の地表・大気 | 長波(約4~100μm) | 赤外線が中心 |

地球の放射は、ほとんどが波長の長い赤外線なので「長波放射」と呼ばれます。

太陽の放射は、波長の短いX線や紫外線を含んでいるため「短波放射」と呼ばれます。

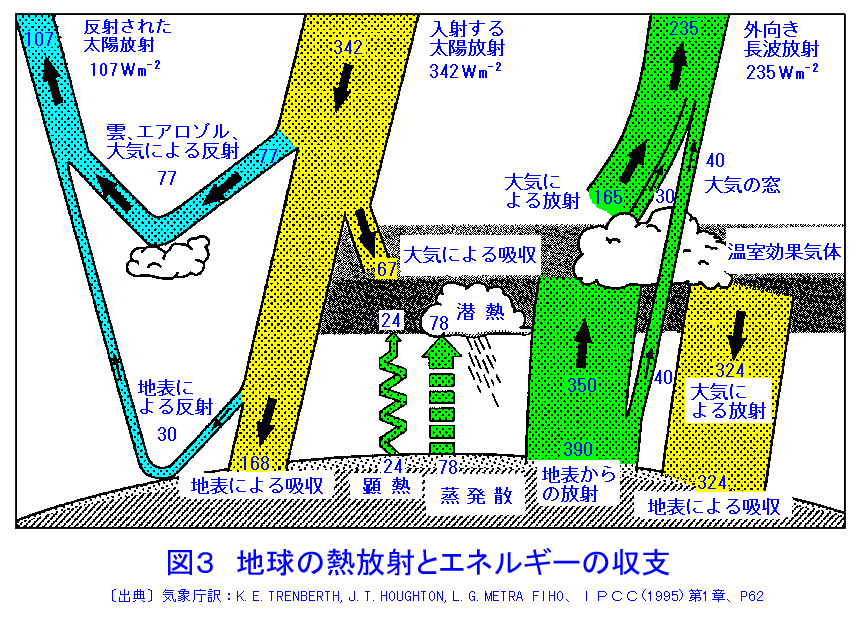

地球は太陽から短波放射を吸収し、地球自身は長波放射で宇宙へ放出しています。この入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーが釣り合っている状態を「放射平衡」と呼びます。

なお、地球から出ていく長波放射は、大気中の温室効果ガス(CO₂, H₂O など)によって一部吸収され、再放射されます。これが温室効果です。

放射の基本法則

温度が0 K(絶対零度)以上のすべての物体は、電磁波を放出します。

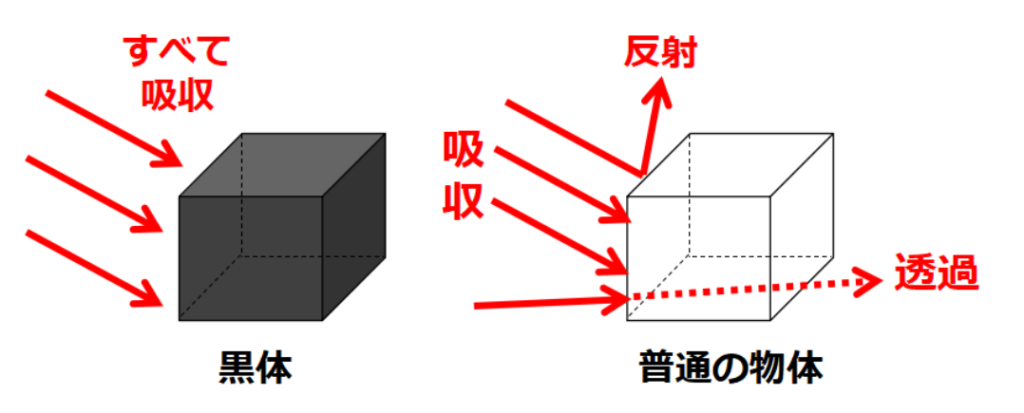

■黒体

入射されたエネルギーをすべて吸収する仮想的な物体。地球や太陽はほぼ黒体とみなされることが多い。

■放射強度

放射されるエネルギーがどのくらい強いかを数値で示したものが、放射強度です。。

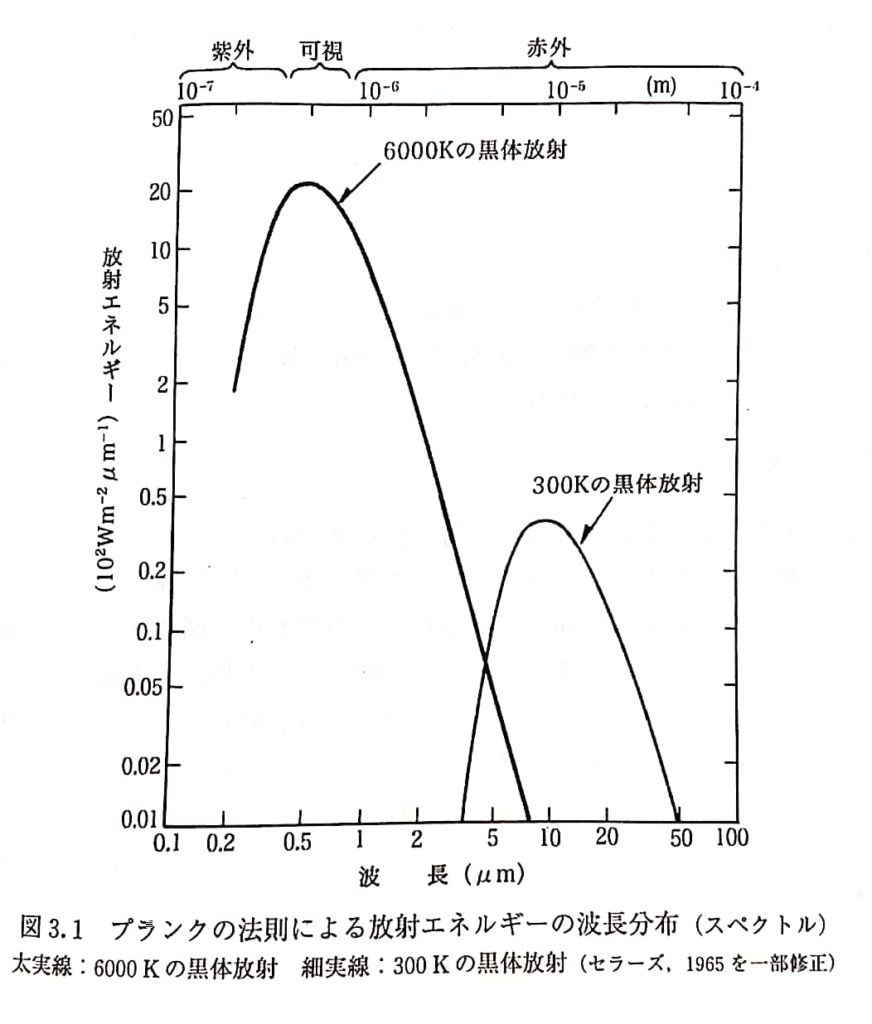

黒体から放射される電磁波の波長と放射強度は、その黒体の温度だけで決まっています。これをプランクの法則と呼んでいます。

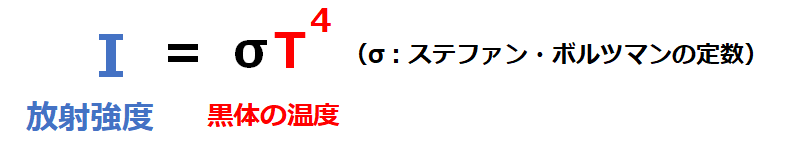

プランクの法則の図で、すべての波長における放射エネルギーを合算すると、全エネルギーを求めることができます。この全エネルギーと温度の間には、以下の式が成り立ちます。これをステファン・ボルツマンの法則と呼んでいます。

この法則は「黒体放射の放射強度Iは温度の4乗に比例する」ということを示しています。

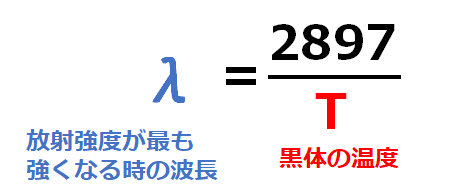

黒体の温度と、放射エネルギーが最も強くなる時の波長との間には、以下の式が成り立ちます。これをウィーンの変位則と呼んでいます。

アルベド

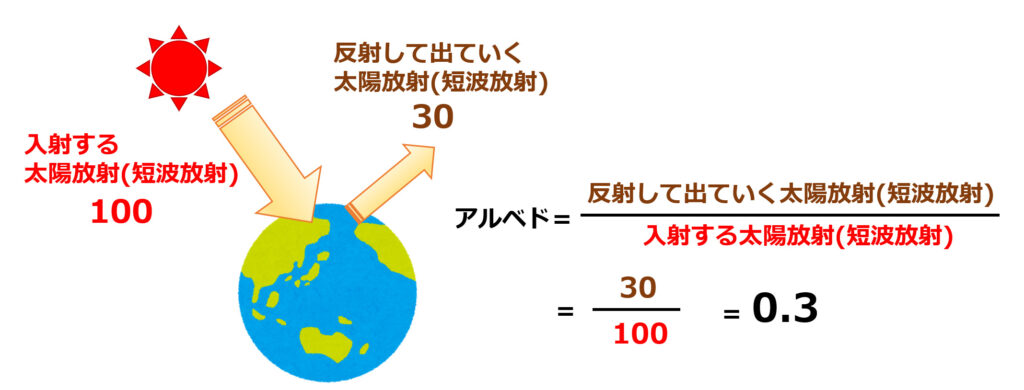

アルベドは、「太陽から地球に入射するエネルギー」を「地球で反射して出ていくエネルギー」で割った値です。

例えば、太陽から地球に入射するエネルギーを100、地球で反射して出ていくエネルギーを30とすると、アルベドは0.3になります。

アルベドは地面の状態(草・砂・雪など)によって数値が変わります。雪や氷は反射率が高いのでアルベドが⼤きいです。

| 物体・地表面 | アルベドの値の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ❄️ 新雪 | 0.8〜0.9 | 非常によく反射する(白くて明るい) |

| 🌫️ 雲 | 0.3〜0.8 | 雲の種類や厚さによる |

| 🏜️ 砂漠 | 0.3〜0.4 | 明るめでやや反射率高い |

| 🌲 森林・草地 | 0.1〜0.25 | 比較的暗く、吸収が多い |

| 🌊 海面 | 0.05〜0.1 | 非常にアルベドが低い、特に太陽が高いとき |

| 🛣 アスファルト・黒土 | 0.05〜0.15 | かなり暗い、吸収されやすい |

アルベドが高いほど 、太陽光が反射され、冷却効果が生まれやすいです。

アルベドが低いほど 、太陽光を吸収して、温暖化傾向になります。