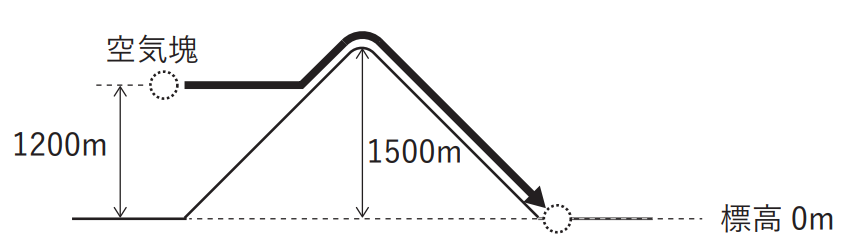

図に示すように、標高0m の平野にある標高1500m の山を考える。大気はどこでも気温減率が6℃/kmで、標高0mの気温は30℃である。このとき、山の左側の高度1200mの微小な空気塊を、山を越えて右側の標高0m の麓まで、周囲と混合しないように断熱的に下降させた。この下降後の空気塊の温度に最も近いものを、下記の①~⑤の中から1 つ選べ。ただし、空気塊の移動中に水蒸気の凝結は起こらないものとする。

| ① | 30.0℃ |

| ② | 31.2℃ |

| ③ | 33.0℃ |

| ④ | 34.8℃ |

| ⑤ | 36.0℃ |

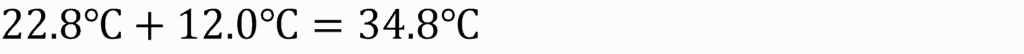

④ 34.8℃

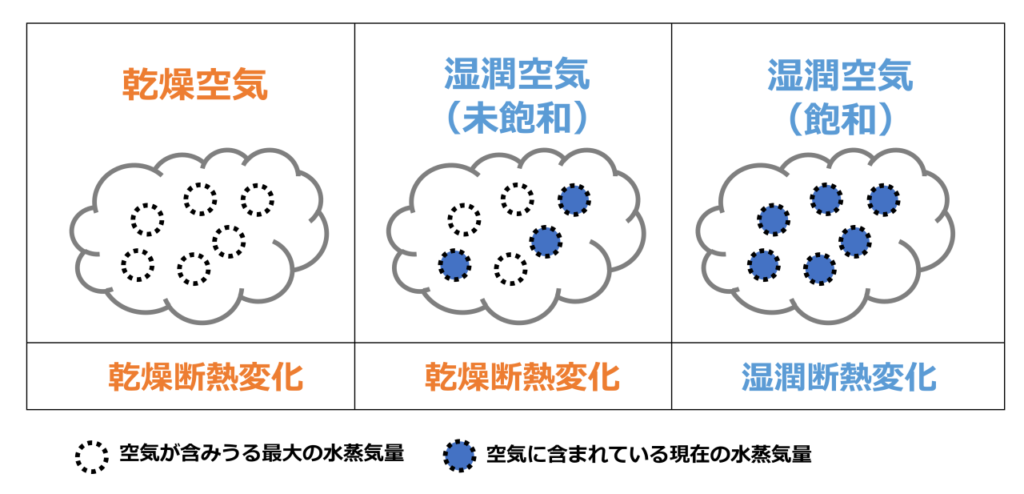

空気塊が周囲と熱のやりとりをせずに上下に移動するとき、その気温の変化率(1kmあたり何℃変わるか)を「断熱減率」といいます。

・上昇すると:空気は膨張して冷える

・下降すると:空気は圧縮されて温まる

この「1kmあたり何℃変わるか」は、空気が乾いているか湿っているかによって異なります。

未飽和(乾いた)空気のときは「乾燥断熱減率」、飽和(湿った)空気のときは「湿潤断熱減率」と呼ばれ、それぞれ値が違います。

・湿っていない(=水蒸気が凝結しない)空気の場合

・約10℃/km ※9.8℃と書いている参考書もあると思いますが、本解説では10℃にします。

・空気が水蒸気を含み、凝結が起こる場合

・凝結熱で暖められるため、冷え方がゆるやかになる

・4〜7℃/km程度(気温や湿度によって変わる)

まずは与えられた条件を整理してみます。

- 山の高さ:標高 1500 m

- 空気塊の初期位置:標高 1200 m、初期温度は与えられていない

- 標高0 m の気温:30℃

- 大気の気温減率:6℃/km

- 空気塊の移動:標高 1200 m → 標高 0 m(下降)

- 空気塊は断熱的に下降。空気塊の移動中に水蒸気の凝結は起こらない。(=乾燥断熱変化)

- 求めたいのは:下降後の空気塊の温度

これらの条件をもとに、問題を解いていきましょう。

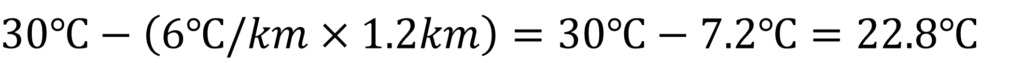

標高0mの気温は 30℃、大気の気温減率は6℃/kmなので、

空気塊は 1200m → 0m に下降(= 1.2 km)します。乾燥断熱昇温率を 10℃/km とすると、

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。