大気中の雲粒子とエーロゾルについて述べた次の文 (a)~(d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a) 一般に、海洋上では陸上に比べて単位体積に含まれるエーロゾルの数が少なく、より大きな粒径の雲粒子が存在する。

(b) 水溶性のエーロゾルの働きによって大気中に発生した水滴は、化学物質が溶解しているため、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合がある。

(c) 一般に、大気中の氷晶核の数は凝結核の数に比べて少ない。

(d) 過冷却水滴を含む雲の中で、水滴よりも氷晶のほうが速く成長するのは、0℃未満では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するものより高いからである。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ② | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ③ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ④ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

① a:正 b:正 c:正 d:誤

「一般に、海洋上では陸上に比べて単位体積に含まれるエーロゾルの数が少なく、より大きな粒径の雲粒子が存在する。」

これは正です。問題文の通りです。

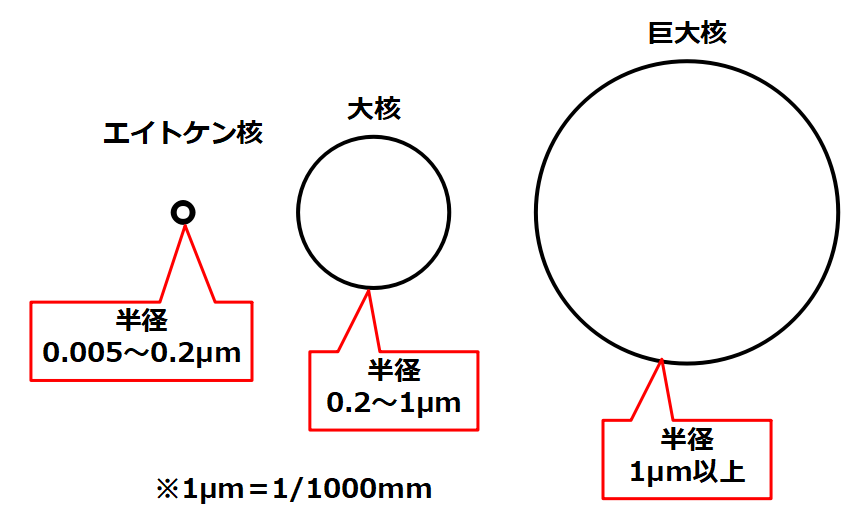

空気中に漂う小さな微粒子をエーロゾルといいます。

エーロゾルは大きさによって3種類に分けられます。

雲粒や雨粒はエーロゾルより大きく、「巨大核 < 雲粒 < 雨粒」です。

エーロゾルの起源には、例えば以下のものがあります。

- 土ぼこり(風によって巻き上げられる)

- 火山ガス(火山の噴火活動による)

- 工場や自動車の排気ガス(人間活動に伴う)

- 塩の結晶(海のしぶき)

- 花粉(生物由来の粒子)

- 煙(火災や野焼きによる)

陸上では、土ぼこりや煙、工場や自動車の排気ガスなど、エーロゾルの起源が多く、エーロゾルの数も多くなります。

一方、海上のエーロゾルは主に塩の結晶で、他にエーロゾルとなる要因が少ないため、エーロゾルの数も陸上よりも少なくなります。

また、主に陸上のエーロゾルとなる火山ガスや排気ガスは微小粒子です。

海上のエーロゾルとなる塩の結晶(NaCl)は、比較的大きな粒子なので、陸上よりも大きな粒径の雲粒子が存在すると言えます。

「水溶性のエーロゾルの働きによって大気中に発生した水滴は、化学物質が溶解しているため、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合がある。」

これは正です。問題文の通りです。

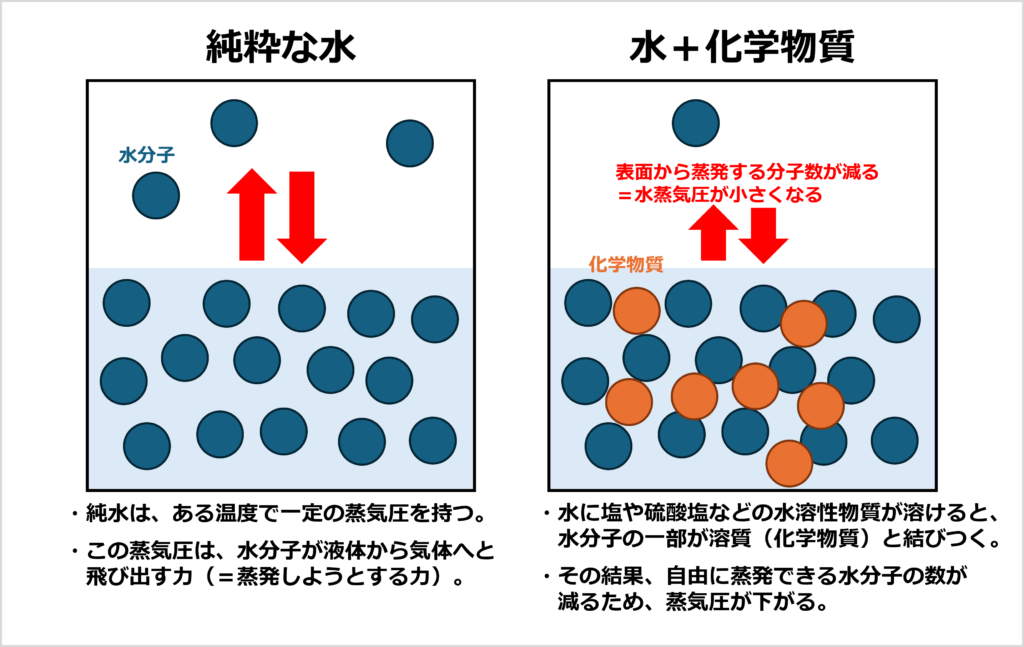

通常、水滴が大気中で安定して存在するためには「相対湿度が100%」に達している必要があります。これは、純粋な水の水面から蒸発する水蒸気と、大気中の水蒸気量が釣り合っている状態です。

ところが、大気中には硫酸塩や硝酸塩、アンモニウム塩など、水に溶けやすい性質を持つエーロゾル(微粒子)が浮遊しています。これらが水滴の中に溶け込むと、その水滴は「純水」ではなく「化学物質を含んだ溶液」となります。

化学物質が溶けることで、溶液の水蒸気圧(空気中に逃げ出そうとする水蒸気の圧力)は、純水よりも低下します。つまり、蒸発しにくい性質を持つようになります

空気がまだ「湿度100%未満」であっても、溶液にとっては「十分飽和している」状態になります。

そのため、相対湿度が100%に達していなくても、水滴は蒸発せずに安定して存在できる場合があります。

「一般に、大気中の氷晶核の数は凝結核の数に比べて少ない。」

これは正です。問題文の通りです。

空気中の水蒸気(気体)は、エーロゾルを核にして凝結します。

| 凝結核 | 水滴の雲粒の発生に必要となるエーロゾル ・例:硫酸、硫酸塩、水溶性有機物、海塩成分 |

| 氷晶核 | 氷の雲粒(氷晶)の発生に必要となるエーロゾル ・例:粘土鉱などの鉱物粒子、花粉、すす粒子 |

凝結核となる化学物質の発生源は、火山活動や海洋生態系からの放出、化石燃料の燃焼、海水飛沫など、数多くあります。

一方、氷晶核は発生源が少なく、大気中の個数濃度も非常に低いです。

よって「氷晶核の数」<「凝結核の数」となります。

「過冷却水滴を含む雲の中で、水滴よりも氷晶のほうが速く成長するのは、0℃未満では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するものより高いからである。」

これは誤です。

正しくは、氷面に対する飽和水蒸気圧は、水面に対する飽和水蒸気圧よりも低いため、氷晶の成長が促進されます。

過冷却水滴とは、0℃未満でも凍らずに液体のままで存在している水滴のことです。

水が凍るためには、きっかけとなる”氷晶核”が必要です。

しかし、大気中には氷晶核になる粒子が十分に存在しない場合もあり、水滴は凍らずにそのまま冷却されていくことがあります。

また、純粋な水ほど凍りにくく、純水の過冷却水滴は約-41~-35 ℃になったときに、やっと自発的に凍結します。

そのため、雲の中や大気中には、過冷却状態の水滴がしばしば存在しています。

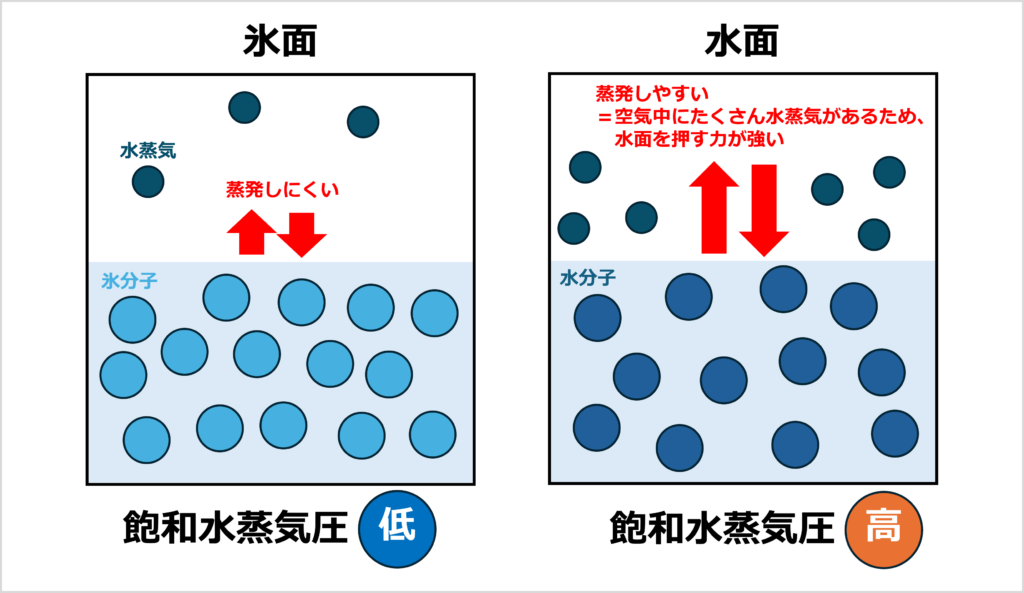

飽和水蒸気圧とは、その温度で空気中に含むことができる水蒸気の上限量を示す値です。

同じ温度で比べると、

氷面に対する飽和水蒸気圧 < 水面に対する飽和水蒸気圧

となります。

同じ温度のとき、水面の方が多く蒸発しないと飽和に達しません。つまり、氷の周囲の空気は、水よりも飽和しやすい(=水蒸気が凝結しやすい)状態になります。

雲の中の水蒸気圧が”水面”に対する飽和水蒸気圧と等しいとき、氷にとっては過飽和状態(=空気中に余分な水蒸気がある状態)になります。

余分な水蒸気は、氷晶表面にどんどん吸着し、昇華して固体の氷となることで、氷晶の成長が促進されます。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。