⽇本付近の梅⾬期の気象について述べた次の⽂(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

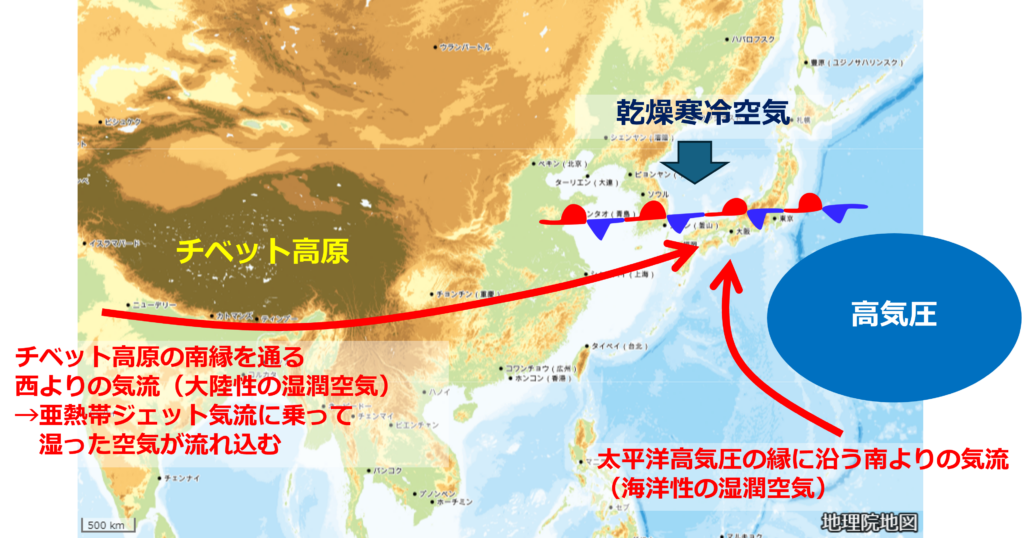

(a) 梅⾬前線を維持している⽔蒸気の輸送には、太平洋⾼気圧の縁に沿う南よりの気流とチベット⾼原の南縁を通る⻄よりの気流が寄与している。

(b) 天気図の解析では、梅⾬前線は、⽔平⽅向の温度傾度が⼩さい領域であっても⽔蒸気量の傾度が⼤きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南縁に沿って解析される。

(c) 梅⾬前線近傍における集中豪⾬の発⽣時には、⼤気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強⾵が観測されることがある。

(d) 梅⾬前線上に数百km程度の⽔平スケールを持った地上低気圧が複数発⽣することがある。これらの低気圧は500hPa ⾼度⾯でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。

| (a) | (b) | (c) | (d) | |

| ① | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ② | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ③ | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| ④ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

① a:正 b:正 c:正 d:誤

「梅⾬前線を維持している⽔蒸気の輸送には、太平洋⾼気圧の縁に沿う南よりの気流とチベット⾼原の南縁を通る⻄よりの気流が寄与している。」

これは正です。

梅雨前線は、梅雨という季節現象を引き起こす前線で、基本的には「停滞前線」として解析されます。

そもそも前線とは、性質の異なる空気同士がぶつかり合う境界であり、地表に描かれる線を指します。

通常の前線は「気温差」によって形成されることが多いですが、梅雨前線の場合は「水蒸気量の差」によって発生することもあります。

梅雨前線に大量の水蒸気が供給されるルートは主に2つあります。

ひとつは、太平洋高気圧の縁に沿って、南から流れ込む暖かく湿った空気(暖湿気)です。

もうひとつは、チベット⾼原でインド洋からの大量の水蒸気を含んだ空気が、上空のジェット気流に乗って日本までやってくるルートです。

そのため(a)の記述は正しいです。

「天気図の解析では、梅⾬前線は、⽔平⽅向の温度傾度が⼩さい領域であっても⽔蒸気量の傾度が⼤きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南縁に沿って解析される。」

これは正です。

梅雨の時期は、気温差が小さい一方で、空気の湿り具合(=水蒸気量)には大きな差が生じることがあります。

そのため、地上付近の前線位置(空気の境界)を解析する際には、相当温位が重要な手がかりとなります。

相当温位は「気温+湿り(潜熱)」を合わせた“湿った空気のエネルギー量”を表しており、梅雨前線の解析では、この相当温位が空気の性質を把握するうえで特に有用とされています。

天気図(850hPaや925hPa)上で、等相当温位線が密集している領域は、空気の性質が急激に変化している場所です。その密集帯の「南縁」が、梅雨前線を引く際の目安になります。

これは、南側に暖かく湿った空気(相当温位が高い)、北側に相対的に冷たく乾いた空気(相当温位が低い)が存在しており、その境界の南側のふちでは水蒸気が集まりやすく、上昇気流が発生しやすいためです。

結果として、雨雲が発生・集中しやすい場所と重なりやすくなります。

「梅⾬前線近傍における集中豪⾬の発⽣時には、⼤気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強⾵が観測されることがある。」

これは正です。

(b)より、梅雨前線では等相当温位線が密集している領域の南縁で雨雲が発生しやすく、集中豪雨が起こることがあります。

この前線帯の南側上空(おおよそ800hPa付近)には、風速15m/s以上の強風帯が現れることがあり、これを「下層ジェット」と呼びます。

前線帯で対流活動が活発になると、大気下層の南西風が加速され、上昇流によって上空へ運ばれる。

その過程で、地球の自転によるコリオリの影響を受けて風向が変化し、前線帯の南側上空に強い西風の帯(下層ジェット)が形成される。

「梅⾬前線上に数百km程度の⽔平スケールを持った地上低気圧が複数発⽣することがある。これらの低気圧は500hPa ⾼度⾯でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。」

これは誤です。

梅雨前線上に発生する低気圧は比較的スケールの小さい低気圧なので、500hPa ⾼度⾯で明瞭となるほど発達することはほとんどありません。

そのため、文章後半の「これらの低気圧は500hPa ⾼度⾯でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。」が誤りです。

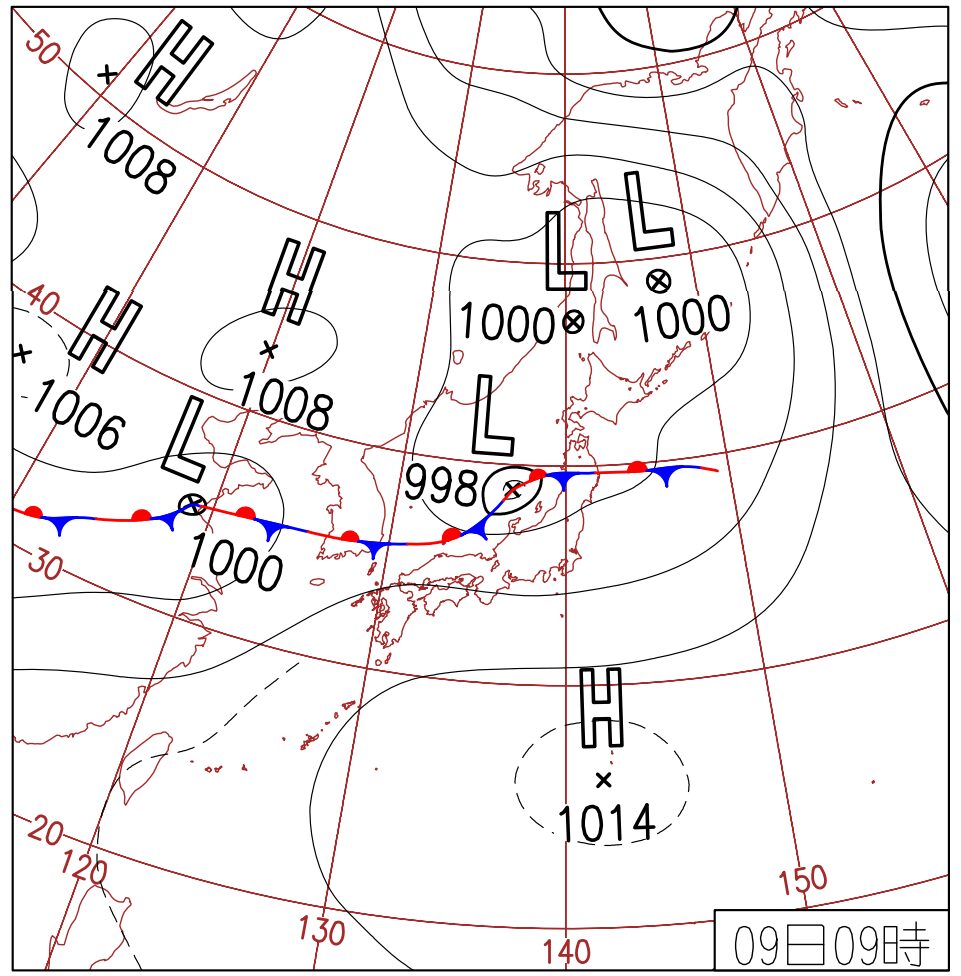

上図は2024年7月9日午前9時の天気図です。日本海に梅雨前線が停滞し、前線上に低気圧が2つ発生していることがわかります。

日本付近で発生する温帯低気圧の水平規模は3~5千km程度ですが、梅雨前線上に発生する低気圧は、地上付近の風の収束や下層の暖湿流の影響によって形成されることが多く、いわゆる「メソ低気圧」に分類されます。

そのため500hPa高度面では明瞭な低気圧性循環を伴わないことが多いです。

500hPaで明瞭な低気圧(=きれいな閉曲線の低圧部)が見られるのは、寒冷渦や上層トラフなど、上層からの擾乱が関与している場合が多いです。これは発達した温帯低気圧で見られます。

本記事に掲載している試験問題は、「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て使用しています。

解説は当サイト運営者が独自に作成したものであり、同センターとは一切関係ございません。

なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当サイトは責任を負いかねますのでご了承ください。